今回は「大三の取り方」について、従来の指導方法ではなかなか解決できなかった射癖を改善するための、解剖学的かつ合理的な方法をご紹介します。

キーワードは

いないいないバア大三

この動作を取り入れることで、力まず自然に弓を開き、的中率と弓の強さを両立させることができます。

上腕をぱかっと斜め上方に開くようにする

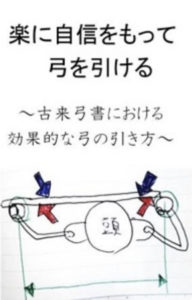

まず、大三の基本として重要なのは「上腕を外側に回して、腕をバカンと開く」ことです。

これはまさに「いないいないバア」の動作に近く、弓道教本第二巻における神永先生の「平なA型を目指すべき」という教えにも一致します。

やり方はまず、体を横に開くようにします。その状態で、両腕を体に近づけるようにして弓をあげていきます。

そうすると、上腕の筋肉は自然と斜め上方に上がるのを感じませんか?あるいは、体を横に伸ばしながら、上腕を近づけようとすると、ある程度近づけたら上腕がキツくなります。そして、両斜め上方に動かしやすくなります。

これが結果として、両腕をぱかっとあけたような大三になります。

このように、腕を自然に上げることで、肩に負担をかけずにスムーズな大三が可能になります。

肘は張るのではなく、張られる

弓道ではよく「肘を張れ」と言われますが、これは誤解を招く指導になりがちです。

なぜなら、肘を張ろうとすると、右肩が巻き肩になるからです。

肘を張ろうとすると、打ち起こしから大三にかけて、肘の位置を高くあげるように意識すると思います。肘を高くするには、肩甲骨を上方に動いてしまい、巻き肩になります。これを、専門用語で「肩甲骨の上方回旋」と言います。

肩甲骨を上方回旋させてしまうと、上腕が内旋しやすくなり、右肩が前に出ます。そうすると、右手首を捻りやすくなってしまい、離れで弦をスムーズに離すことができません。結果として、弓の弦が左腕に当たりやすくなったり、離れの際に矢がぶれたり不具合が起こります。

そこで、上腕を外旋させるように動かします。すると、肩甲骨が下方に下がりやすくなります。

上腕を外に回すと、腕の裏側にある上腕三頭筋が張ります。そうすると、たとえ肘を高くあげようと意識せずとも、肘が張った感覚を得ることができます。

この考えは形式的に弓道の射形を考えると、理解がしがたい内容だと思います。なぜなら、ほとんどの人は肩と肘の位置自体をあげて、無駄に腕を力ませることが「肘を張った」と思い込むからです。

そうではなく、肩を下ろし、肩甲骨を下げた方が、右肘を張った感覚は得られます。というより、右肘の位置をあげたり下げたりせず、肘周りの筋肉が伸ばされるようにすることが「右肘を張る」ことにつながります。

つまり、弓道で言われる「右肘を張る」とは、自分から肘を動かして張った感覚を得るのではありません。正しく腕を動かせば、余計な意識をせずとも肘周りの筋肉を伸ばされると解釈するのが自然です。

大三で過度にはずこぼれする理由

よく、大三で筈が外れてしまう人がいます。この原因は、先ほどお話した「肩甲骨の上方回旋」です。

肘を張ろうとして、肩甲骨が上方に上がってしまい、右肘から前腕にかけての筋肉が的方向に引かれすぎてしまいます。

そうすると、右手首で筈を押さえつけすぎてしまい、筈こぼれが起きます。

この問題を解消するためにも、「いないいないバア大三」を実践する必要があります。

いないいないばあ大三をすると、上腕を外旋させてから腕を上げるため、肩が上がりにくく、肘が流されにくくなります。それによって、右手首ではずを押さえつける力を抑えることができます。そうして、筈こぼれを抑えられます。

適切に右手首を捻る方法

よく、大三で右手首を捻るように指導されることがあります。

上腕を外に回した状態から自然に手首をひねれば、前腕の動きと連動し、適度な角度で止まります。手のひらが的方向に自然と向く位置までが理想です。

ただ、これについても注意が必要です。右手首を捻ろうとすると、上腕が内旋回してしまい、肩が上がってしまいます。そうすると、大三で射型が崩れてしまいます。

これについても、いないいないばぁで、肩甲骨を下げて上腕を外旋回させれば良いです。上腕を外旋回させて、右肘を後ろに動かせば、右手首が自然と内側に捻られるように動きます。

これが正しい右手首の捻り方です。右手首は自分から内側に捻って力を入れてはいけません。右肘を斜め後方に動かしている最中に、右手首の向きが変わることで、結果的に右手首が捻られるように動きます。これが、正しく右手首が捻られることにつながります。

大三で左手の正しい入れ方

また、左手の扱いについても重要なポイントがあります。

多くの指導では左手の入れ方や角度に注目しますが、真に注目すべきは「肘の位置」です。

左肘が前に出すぎていると、どんな方法をとっても力みが生じてしまいます。左肘が前に出ていると、左腕をしっかり伸ばせないからです。

そのためには、体を横に開き、肩を外旋させることで自然と左肩が下がり、結果として肘の位置も整います。

水流れは嘘である

弓道界でよく言われる「水流れ」も、形を整えることだけを目的としてしまうと本質を見失います。

見た目だけを気にした弓の引き方は、根本の動作を歪め、誤った方向へ導いてしまうことがあります。例えば、左手をやや斜め下方向に向けるように押すようにして「水流れ」の形を作るなどです。

このようにしてしまうと、高い確率で右肘が流されてしまい、結果として「右肩」が上がってしまいます。だから、あとの引き分けでりきんでしまいます。

このような事態をなくすため、まず、右肘を斜め上方に伸ばすようにしましょう。いわゆる、いないいないバァの動きによって、右肘を斜め上方に伸ばします。

通常、弓構で矢を持つとき、右手は高く、左手は低い位置になります。そのために、大三で右肘を斜め上方に伸ばそうとすると、自然と右手が高くなり、相対的に左手が下がります。

これによって、矢先が下に下がった水流れの射法になります。

総じて、「いないいないバア大三」は見た目の形を真似するのではなく、解剖学的・構造的に合理的な身体の動きを活かすための方法です。従来の「肩を張れ」「手首をひねれ」「水流れにせよ」といった指導がうまくいかなかった方にこそ、この理論を試していただきたいと思います。