今回は弓構の作り方について解説していきます。

1. 中るかどうかは弓構で決まる

当サイトでは、的中や強弓引きを実現するために大切なこととして

中るかどうかは弓構えで決まる

と解説しています。

まず、射の成否を決めるのは「打ち起こし」の段階 であることが多くの文献に記されています。

・起こり悪ければ、終始にしがたし(本多利実「本多流弓術書」)

・打ち起しの正否が射の正否を決める(梅路見鸞「心月射儀」)

特に強い弓を引く場合、打ち起しで姿勢が崩れると弓の反発に押されてしまい、身体にかかる負担が増してしまいます。

そのため、打ち起こしの段階で正しい弓構えを作ることが、弓道の上達には不可欠 です。

つまり、正しい姿勢を作らないと、正しい打起に移ることができないと解釈できます。

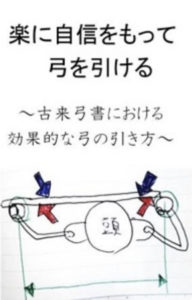

では、正しい姿勢と腕の動かし方を解説します。具体的には

脚で自然に腕を体に引きつける

この動かし方だけ覚えてください。

弓構えで注意しないといけない部位は、胸でもなく腕でもありません。「脚」です。

さらに、具体的な体の動きを覚えてほしいのは二つだけです

脚を後ろに引けば、腕は自然に体に寄せられる

胸を開いていれば、上腕は外旋・前腕は内旋する

と覚えてください。この2つを覚えれば、自然な弓構えは完了です。

そして、自然に脚が開き、胸が開かれる姿勢の作り方を解説します。

1足踏みで両脚を閉じて、中心に寄せるように意識します。

この動きにより内転筋が自然に縮みます

2力を抜いてください。両脚が自然に開かれます。

内転筋が伸びて、自然に両足が開きたくなります

3脚の筋肉を後ろに引くようにします

内転筋は、太ももを内向きに向ける骨です。

4背骨が自然と立ち上がります。

ここまで行うと、自然に両胸の筋肉が左右に開かれます。そして、両腕が自然に体に寄せられると思います。

これが、弓構です。

ここで、多くの人が、弓構を両腕を体の前に差し出すように動かし、両腕で円形に囲い、弓と矢を持つようにすると思います。

そうではありません。前に差し出すのではなく、両腕を近くに寄せる過程で両腕を円形に囲むことが大切です。こうすることで、

この際に腕が体に近づきます。これが弓構です。弓構とは、弓を持って構えることが弓構えではありません。自分の体の自然な動きの中に弓を取り込むことです。

自分の自然な腕な腕の動きの中に弓を取り込み、次のうち起し動作をしやすいようにします。

🔳手首を捻ろうと意識しない方が捻られる

よく、弓道の先生は「右手首を捻りましょう」と指導をされることがあります。これは、右手首

🔳円相は両腕が広がることを指す