弓道において「打ち起こし」は、ただ弓を上げる動作ではなく、射そのものの質を決定づける極めて重要な要素です。

古くから多くの高名な弓術家たちがその大切さを説いており、

本多流弓術書「起こり悪ければ終始にしがたし」

梅路見鸞には「打ち起こしの成否が射の成否を決める」

と記されています。つまり、射法の初動である打ち起こしが正しく行われなければ、その後の動作すべてが崩れてしまうのです。

しかし、世間一般で言われている「打ち起こしは45度が良い」「肘から上げるべき」「右手を主として上げる」といった指導が、必ずしも正しいとは限りません。

これらは見た目の形ばかりを重視したもので的中しない射形を生む原因にもなり得ます。

ここで意識してほしいことが

・腕であげるのではなく、弓によって引き上げられるようにする

と意識してください。

重要なのは、動作の始まりでいかに無理なく自然に身体のエネルギーが流れるかです。

そのために、一般的な打ち起こしの知識を整理し、具体的にやるべきことを考えていきます。

45度にあげても肩が揃ってもダメな打ち起こしになる

一般的にうちおこしは

・45度にあげる

・肘からあげる

・両肩を揃えるようにする

などの知識がありますが、このような知識にとらわれてはいけません。

例えば、「45度が正しい」とされるのは誤解です。解剖学的には、上腕の角度は45度、そして前腕は上から見て約35度であることが理想とされる「ゼロポジション」と呼ばれる姿勢になります。

この位置は肩甲骨に繋がる3種の筋肉が最もバランスよく伸びる位置であり、力みのない動作を可能にする角度です。

つまり、45度だけを意識してあげても両腕の力みは取れません。

かといって、45度そして、上から見て35度の打起にしても良いか?そのように打起をしたとしても、肩が上がってしまう人もいます。

それは、あげ方がよくないからです。

先ほどお話ししたゼロポジションとは「何も持っていない時に、人の腕をあげて肩に負担がない角度」であることが前提です。

しかし、打起動作では、射手が弓を持っています。だから、その通りに持ち上げたとしても、拳や腕に力が入っていたら、その角度にしたとしても腕や拳の力みは取れません

いくら、45度の高さが良かったとしても、拳を意識して弓を持ち上げても肩があがります。

だから、上げ方を工夫しなければいけません。適切な角度と高さに弓を合わせても腕は力んでしまいます。

そのために、「肘から打ち起こすべき」との指導もあります。しかしこれも意味がありません。

なぜなら、肘を動かそうとすると、肩が動きすぎてしまうからです。

人が一番、肩甲骨周りが動かせる方法が「肘」を使うことです。つまり、肘を意識して弓を持ち上げると、肩が上がってしまう原因になります。

よって胸の筋肉が持ち上がって反り腰となり、身体の軸がブレてしまうのです。同様に「脇下から救い上げるようにする」動作も、胸の筋肉を上げてしまい不安定な姿勢になります。

では、どうすれば理にかなった打ち起こしができるのでしょうか?

🔳腕を意識せず、弓によって引き上げられるようにする

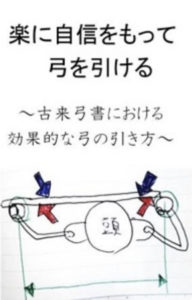

答えはシンプルです。「腕で上げるのではなく、弓に引き上げられる感覚で動く」ことです。具体的には、まず胸とお腹の筋肉を横に広げて、身体全体を横方向に伸ばす意識を持ちます。

この横方向への力の広がりにより、腕は自然と前方に誘導され、肘も軽く曲がりながら弓が垂直に立つ動きになります。

すると、弓の上部が上に移動するに連れて、弓自身の重みで腕が持ち上げられるような感覚が生まれます。

これが理想的な打ち起こしです。

腕に力が入らず、肩も上がらず、胸の筋肉が引き上がらない状態で弓が上がれば、それは「良い打ち起こし」である証拠です。

おそらく、引き上げていけば、肘は斜め上方に自然に伸ばしやすくなると思います。そうすると、スムーズに次の引き分け動作にもつなげることができます。

なお、打起では弓を持ち上げると、胸の上部が前にでて、そり腰になってしまう可能性があります。この問題も、この打起の仕方で解決できます。

なぜなら、人は体を横方向に伸ばすと、体が反りにくくなるからです。

実際に行うとわかりますが、胸とお腹を横に広げるようにすると、胸が前方に出にくくなります。だから、弓を体に近づけても、そり腰にならなくなります。

そうすると、先ほどお話ししたように腕を緩めれば、自然に弓が体に近づき、引き上げられ、腕は斜め上方に引きあげられる感覚を得られます。

さらに、この打起を意識し、次のように形式的な動作を取り入れてみます。

高い打起、低い打起ともに「腕が引き上がる打起」で実践できる

例えば、弓道場の先生の中では、低く打ち起こすように指導されます。通常、低い打起は、弓と体の距離が離れてしまうため、次の大三動作で体が前にでたり、腕が力んでしまう可能性が高くなります。

しかし、仮に低い打ち起こしを指導されても、同じように横方向に筋肉を広げることで、大三への移行がスムーズになります。

右手を主として、上げなさいと言われた時は、事前に右肩を後ろに引いておく

また、「右手を主として上げなさい」と言われる場面もありますが、この場合は右肩が上がりすぎるリスクがあります。

これを防ぐには、あらかじめ右肩を少し外向きかつ後方に引いておくと良いでしょう。

本当に右手を主としてあげると、右腕に力が入り、右肩が前に出て上がってしまいます。そうすると、次の大三で後ろ狙いになり、射型が崩れます。

そのような場合、右肩を後ろに引くようにしてください。そして、初動は、両腕を緩めて弓を体に近づけます。

そのあと、本当に右手から意識するように上げてみてください。すると、右手が高く見えても、肩の位置は上がりすぎず、自然な位置で打ち起こすことができます。

右手を主として動かせと指導されて、その内容をやらないといけなくなったら、最初に右肩を後ろに引くようにしてください。

実際にやるとわかりますが、数センチ右肩を後ろに引くようにしても、それがわかる高段者の先生はほとんどいません。

楕円のように、遠く打起しなさい、脇下からすくいあげるようにする打起の対策方法

さらに、「楕円形のように打ち起こしなさい」「脇下から救い上げるように」といった指導も現場ではよく見られますが、これらも動作の形ばかりにとらわれた誤った教えです。

理論的に正しい打ち起こしは、動き始めから自然な身体のエネルギーの流れを感じ取ることができるものであり、見た目の形に縛られるべきではありません。

もし、そうした形ばかりを押し付ける指導者がいたとしても、対処法はあります。

例えば、低い打ち起こしを求められる場面では、弓を最初から腕の延長線上、拳1個分ほど前方に置いてください。

そこから胸とお腹を横に広げて、伸びた両腕を緩めてください。自然に弓は引き上がるだけでなく、正面からみたら楕円形のように打起こしているように見えます。

自然と安定した楕円形の軌道で弓を上げることができます。

また、脇下を救いあげるようにうち起こしをする時は、胸が前に出て、そり腰にならないようにきをつけてください。右手を主として上げろという指導に対しては、事前に右肩を軽く後ろへ引いておくことで、右手を上げても肩が上がらず、全体としてバランスの良い打ち起こしになります。

このように、正しい打ち起こしとは、形にとらわれず、身体の構造と重力の働きをうまく活用した自然な動作によって生まれるものです。

弓道は見た目の美しさだけでなく、内面の整いと身体の合理的な使い方が求められる武道です。正しい知識を身につけ、形ではなく「意味」を重視することで、当たる射、崩れない射を実現していきましょう。