正しい手の内十文字の作り方

手の内の作り方で悩んでいる人が多い

弓道を学ぶ上で、「手の内の作り方」について悩んでいる人は非常に多いです。特に、「天文筋に弓を当てる」「三指を揃える」といった点を意識しすぎてしまい、なかなか理想的な形が作れないという声をよく聞きます。

しかし、実はこの考え方自体が間違っています。特に、「弓構え」の段階で天文筋を整えるのは誤った方法です。この理由について詳しく解説していきます。

弓構えで天文筋を整えようとすると、逆に力んでしまう

よく「弓構えで天文筋に弓を当て、三指を揃えなさい」と指導されますが、これは誤りです。この方法を採用すると、以下のような問題が発生します。

-

打ち起こしの際に指を握ってしまう

→ 弓構えの段階で天文筋に当てようとすると、自然と指に力が入り、そのまま握る動作に繋がってしまいます。 -

大三で左拳が力んでしまう

→ 握る動作が続くことで、大三の時に拳が力んでしまい、結果として適切な形が作れなくなります。

このように、弓構えで手の内を整えようとすること自体が、力みの原因になってしまうのです。

弓道教本の内容の誤解

実は、弓道教本において「弓構えで天文筋に弓を当て、三指を揃える」と説明しているのは、斜面打ち起こしの先生だけなのです。

そのため、正面打ち起こしをする場合には、この方法は適していません。実際に、正面打ち起こしの指導をしている先生は、異なる指の揃え方を説明しています。

さらに、弓道の歴史的文献である**『尾州竹林弓術書』**を見ても、手の内についての記載は「会」の段階にあるため、そもそも弓構えで指を揃える作業自体が不要であることがわかります。

現代の弓道環境における課題

現在の弓道界では、多くの高段者の先生が「弓構えの段階で手の内を揃えるべきだ」と指導しています。そのため、実際の稽古の場ではこの方法を求められることもあります。

したがって、正しい方法を理解しつつ、現代の弓道環境でも通用する形を作る必要があります。そのための具体的な対策方法を解説します。

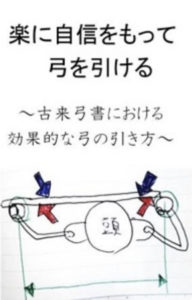

正しい手の内十文字の作り方

ポイントは「いきなり天文筋に弓を当てない」ことです。

具体的な手順は以下の通りです。

-

最初に三指(中指・薬指・小指)で弓を引っ掛ける

→ いきなり天文筋に当てるのではなく、まずは三指で弓を軽く引っ掛けるように持ちます。 -

指を曲げながら、徐々に天文筋に寄せていく

→ 最初に三指で支え、そこから指を軽く曲げていくことで、弓が自然と手のひらの中心に寄ります。 -

結果的に、弓が天文筋に当たる形になる

→ この方法を取ることで、意識せずとも弓が天文筋に当たる形になり、無理に握る必要がなくなります。

この方法を使えば、拳を力ませずにスムーズに大三に移行することができます。

実践のポイント

✅ 最初に三指で弓を引っ掛ける(いきなり天文筋に当てない)

✅ 指を曲げながら、徐々に天文筋に寄せていく

✅ 自然と天文筋に当たる形を作る(無理に握らない)

✅ この方法なら、容易に大三が取れる

この方法を試してみることで、無理なく力みのない手の内を作ることができます。ぜひ実践してみてください!