【理論弓道講座】上に伸びると射型は整う

こんにちは、高橋です。本日は、会(かい)の姿勢と「伸び」について解説します。多くの方が「正しい射型に整えよう」と努力しますが、実は「伸びる」ことで自然に射型が整ってくるのです。

◾️射型を整えようとしてはいけない

まず、ほとんどの人は「射型を整えよう」と考えて稽古します。

両肘を張って動作をしよう

手の内、取りかけの形を整えて引こう

大三では、右肘張って上押しをして

このような意識をすべて外してください。なぜなら、弓構〜大三までで行った「形を整えよう」と言う意識が、会の過程に来るとただの力みになるからです。

会では、「目」そして「自分の身体」に意識が入ってはいけないと解説しました。上記に解説した射型を整えようという意識は、自分の身体にどんどん意識が入ってしまいます。

具体的には、「肩と腕」に意識が行きます。両拳の形を整えようと指に力を入れれば肩と腕に力みが入り、両拳を揃えて弓を打起して行こうと言う意識自体、肩と腕の動かしやすさをなくしていることに結果的になります。

だからこそ、射型を整えようという意識自体をなくさないといけません。

確かに、腕は弓の圧力を直接受けているため、何も意識しなくても、腕に負担はかかっていると感じるかもしれません。でも、だからこそさらに腕の負担を減らさないといけないと言う思考になりませんか?落ち着いた射型に整えるため、静かに凛とした様子で弓を開いていくには、むしろ射型を意識しない方が大切です。

高段者は教わるものに「強い弓を引いてはいけない、なぜなら、強弓を引くと射型を崩すから」と言います。実際は逆で、射型を崩す原因は、射型を綺麗にしようという意識」です。

キレイに整えようと意識して体を力ませるから射型が崩れてしまうのです。自分が何も意識せずとも開いていけるくらいの弓力で引いているのにも関わらず、左肩が上がっている、手に力が入っているのであれば、それは「過剰に射型を意識しすぎている」といわざるを得ません。

まずは、射型を意識しないことを意識してください。そうでなければ、自然に筋肉を伸ばし、そして弓を開くことができなくなります。

自分がこれまで意識しすぎていた射型についてまずはなくして、気軽に腕や肩の筋肉をほぐしながら弓を開いていくことから始めるのが大切です。

🔳伸びるとは、筋肉を伸ばすことではない

そして、次に伸びることにも考えていきましょう。一般的には、伸ばすとは、筋肉を伸ばすように意識することと考えると思います。

例えば、

・引分で両腕を大きく伸ばすように引く

・肘を使って大きく弓を開いていく

ただ、このような意識をしても筋肉は伸びません。むしろ、姿勢全体でいうと縮んでいます。

本当は、全身の筋肉が伸びていないといけません。上記のような意識の仕方は、腕の筋肉をが伸びている感覚はあるようで縮めています。

例えば、大きく腕の筋肉を斜め上方に伸ばそうとしたとします。人は腕を遠くをのばそうとしたとき、伸ばした腕の筋肉を支えるために、肩の筋肉が縮みます。

肘を使って大きく腕を動かそうとします。すると、肘の筋肉を動かそうとすると、肩が動いてしまいます。この不用意な肩の動きを止めるために、肩の筋肉が縮みます。

このように、会では、腕の筋肉を伸ばそうともしてはいけません。そのようにしたところで、実際に筋肉が伸びるわけではないからです。

筋肉を伸ばそうという意識でも筋肉は縮んでしまいます。

例えば、両腕を斜め上方に伸ばそうとします。すると、腕の筋肉を回すにつれて、腕の付け根から脇下にかけての筋肉が縮みます。

この筋肉は「大円筋」と呼ばれる筋肉です。この筋肉が縮むと、猫背になり、体を上方に伸ばす力はなくなります。

さらに、肘を使って大きく開こうと意識したとします。

🔳伸びとは、自分で伸ばすのではなく、「弓によって伸ばされる」

会における「伸び」とは、自分の意識で伸ばすわけではありません。

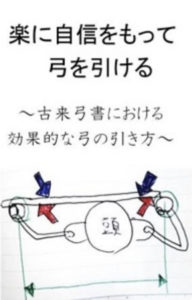

まず最初に理解してほしいのは、弓の圧力を体の後ろにかけるということです。弓の圧力を後ろにかけるように腕を動かします。そうすると、胸が自然と開かれていきます。

これが「伸びる」という感覚の正体です。弓の圧力を正しく受けられるようになると、胸が開き、姿勢が縦横に自然と整います。

これは「伸び合い」と「詰め合い」が連動して起きる現象です。伸びがなくなると詰まりが消え、詰まりがなくなると伸びが消える──この2つはセットで成り立っています。

正射必中という言葉がありますが、射型を「整えよう」として整うものではありません。逆に、体を上方に伸ばして気力が充実してくると、無駄な力みがなくなり、結果的に射型が整うのです。

私が目指しているのは、腕の筋肉を使わずに弓を開くことです。これは『尾州竹林弓術書』や阿波研造先生の文献でも語られており、骨と姿勢で開く射型が理想的だとされています。

たとえば私のように体重が50kg台でも、47kgの弓を引くことができます。それは腕の筋肉を使っていないからです。筋力ではなく、骨格と姿勢の使い方が重要です。

では、どうやってその「伸びる姿勢」を作るのか。大事なのは、弓の圧力を体の後ろで受けることです。体を縦に真っ二つに割ったとき、背中側(後ろ面)で圧力を受ける意識を持ちます。

まず、最初の構えで体の後ろ面、前面のどちらも緩めるようにしてください。そのためには、胸の筋肉を強く張らず、肩の筋肉を開こうとしてください。胸の横幅を開くように肩を開きます。

その状態で、腕をできるだけ、背中側に回るように弓を開きます。そうすると、背中の筋肉が自然に締まり、前の筋肉がより伸びる感覚がありませんか?

これが、弓によって、後ろ面が「詰まり」、前面が「伸びた」状態です。あなたの身体を最初に、後ろと前を緩めておいて、弓の圧力をかけていきます。そして、後ろ面のつめと前面の伸びを両方感じられるようにします。

つまり、「伸ばす」とは、上に伸びることでも横に伸びることでもなく、弓の圧力によって自然と体が伸ばされることなのです。意識的に伸ばそうとしなくても、弓がやってくれます。だからこそ、弓道における「会」とは、開いて自分が伸ばされる瞬間を味わうものなのです。

指の使い方も重要です。

小指と薬指で弓を押さえ、親指側に力を入れないようにします。親指や人差し指に力が入ると、前面に力が入り、体が詰まってしまいます。小指側で後ろに圧力をかけると、胸が自然に開かれてくるのです。

この感覚は、ゴム弓でも実感できます。親指で押すと前面だけが動きますが、小指と薬指に力を入れると多くの筋肉が反応して、胸が自然と開いてきます。

このために必要なのは、会に入る前の姿勢で、横方向に胸を開く準備をしておくことです。胸を閉じた状態では弓の圧力が後ろにかからず、胸も開きません。

胸が閉じる原因としては以下のようなものがあります:

•足踏みの角度が狭すぎる(60度など)

•肩甲骨を無理に開こうとする

•「三指を揃えろ」「手の内は十文字」などの誤った知識

•丹田に力を入れすぎる

•低い打ち起こし

これらはすべて胸の筋肉が縮む方向に働くため、腕や肩を痛める原因になりますし、強弓も開けなくなります。

正しくは、胸の筋肉を横に開く構えを最初に作ること。そのためには、高い打ち起こしや、肩甲骨を下げて首の付け根を長くするなど、体を上方に伸ばす意識が大切です。こうすることで、弓の圧力が後ろにかかり、自然と会が整っていきます。

まとめます。

•会で射型を整えようとしない。

•弓の圧力を後ろにかける姿勢を整える。

•小指・薬指を使って胸を自然に開く。

•最初の構えで胸を横に開き、後ろに圧力がかかる準備をする。

•上方に伸びることで、気力も充実し、力みが消えていく。

このように、体を整えることが自然に射型を整える近道なのです。ぜひ、普段の稽古に取り入れてみてください。