ここまでの足踏から弓構の内容は、広い幅と角度で足踏みをすれば、胴造が整い、弓構えの両腕の構えが決まることがわかりました。

その内容は、ほぼ全ての先生の内容とつながりがあることも理解しました。

打起の内容も難しくありません。

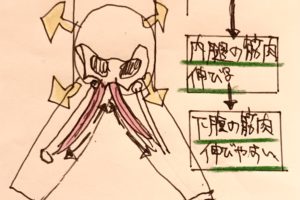

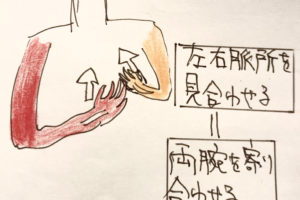

まず、足踏から胴造の内容をまとめます。

①足踏み:広めに踏み、太腿を外側に回す

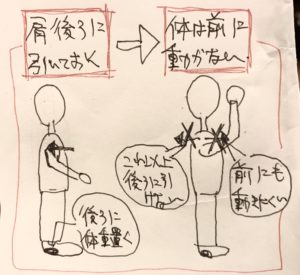

②胴造:①によって、肩が自然と後ろに引かれる

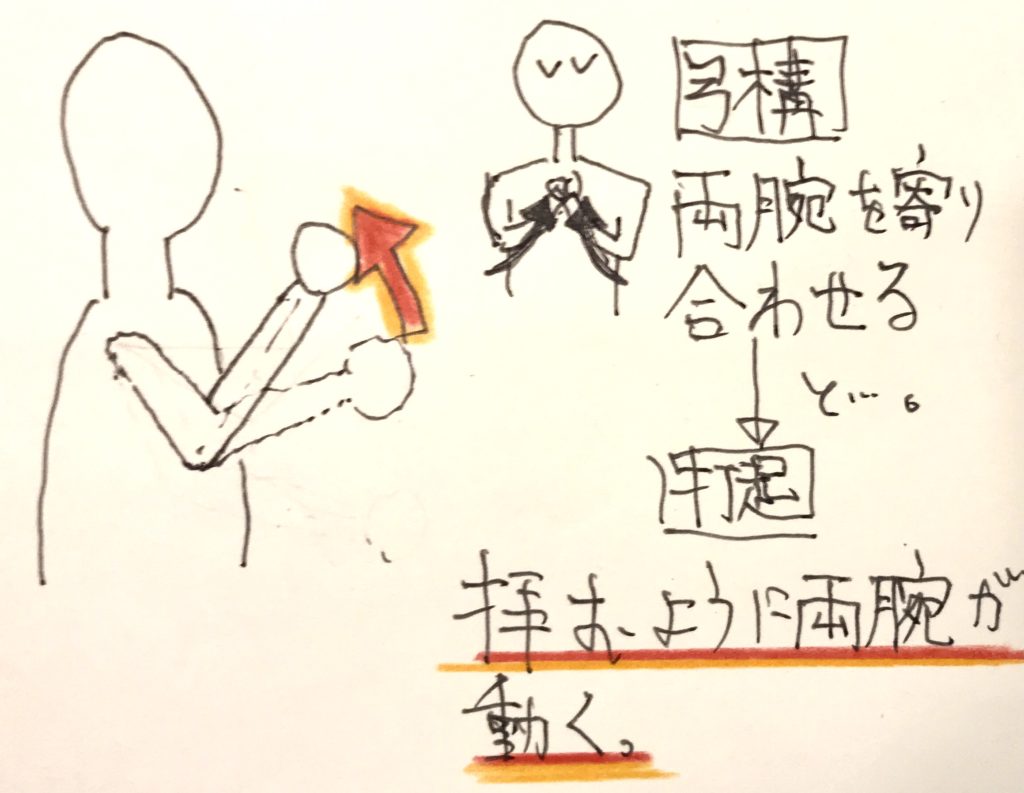

③弓構:②によって、両腕が自然と体の近くに寄り合わせる

この次に、

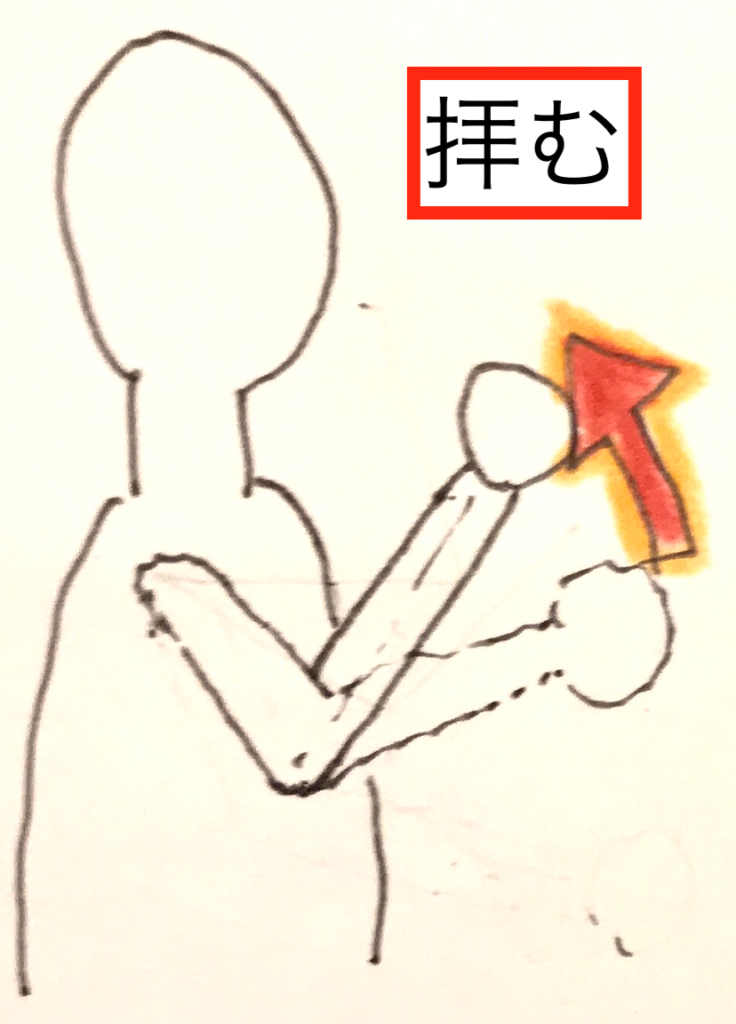

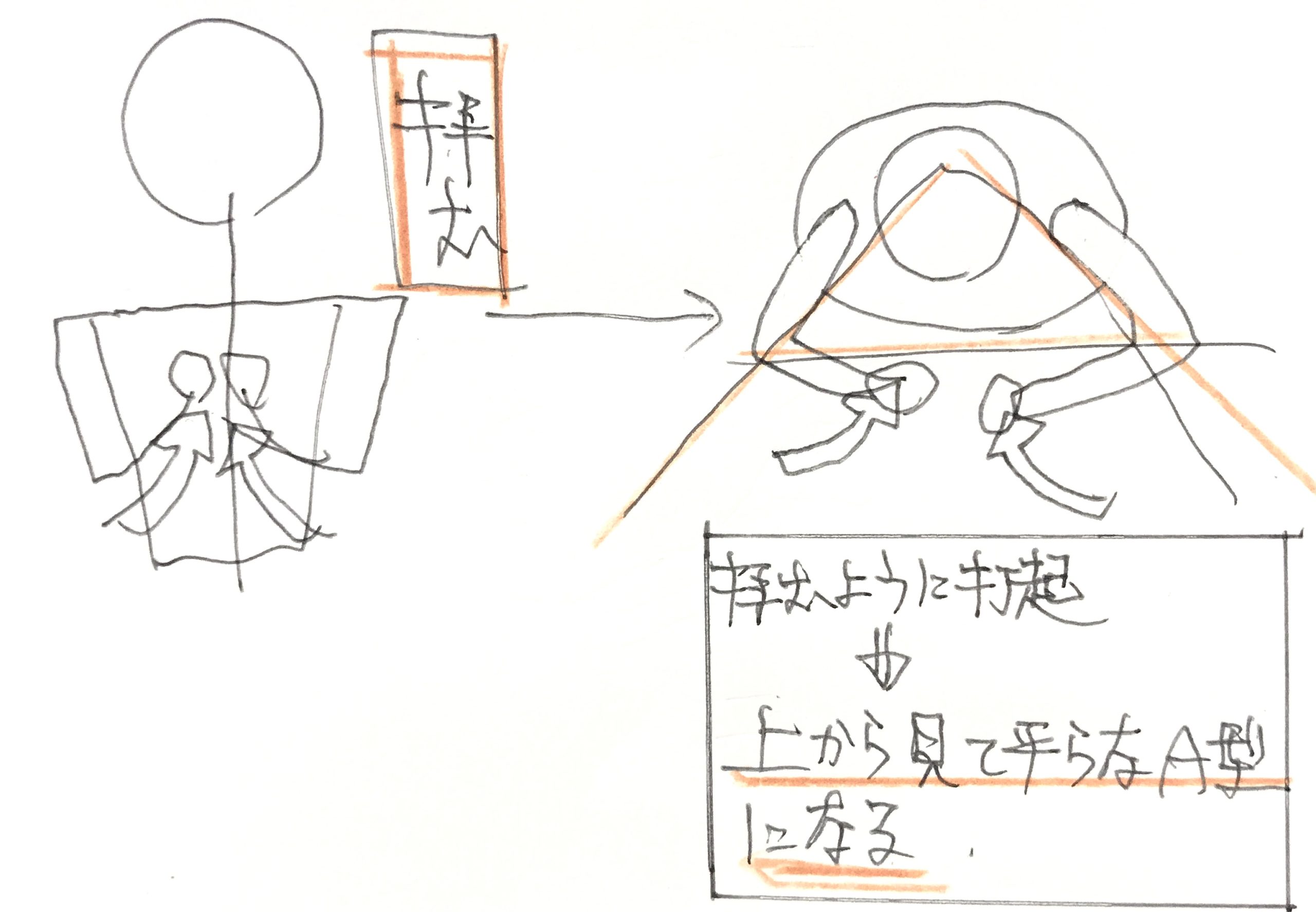

肩を後ろに引いた状態で

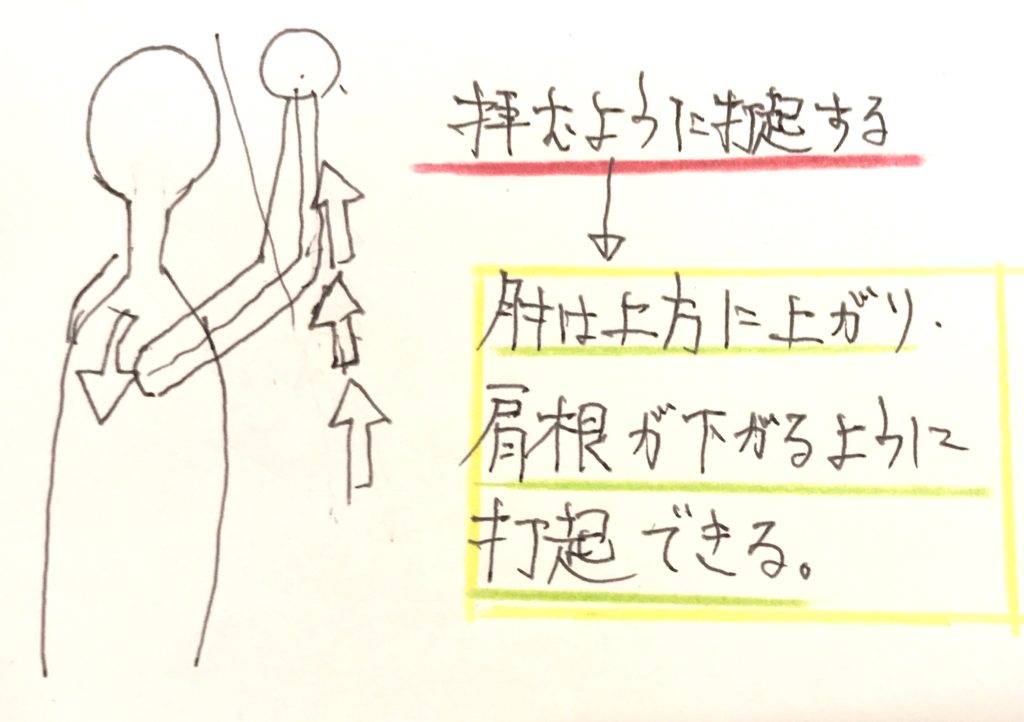

拝むように打起こし

をしてください。

これで腕を楽にして打ち起こしができるようになり、

その理由を解説します。

その前に、拝む打起こしの二つのメリット

・肩が後ろに残る

・腕が体に近づく

この二つのメリットにより、圧倒的に楽に打起こしできると理解してください。

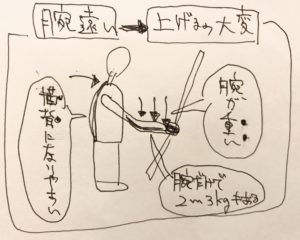

まず、弓を打起こす時

腕が体に近づくと腕を上げやすい

とわかります。

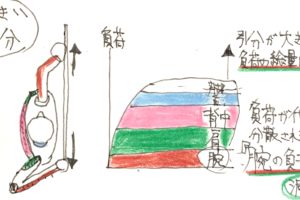

腕は方腕だけで重量3-4kgあります。

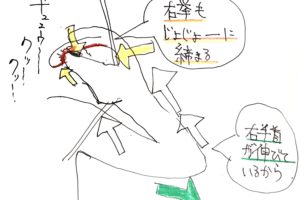

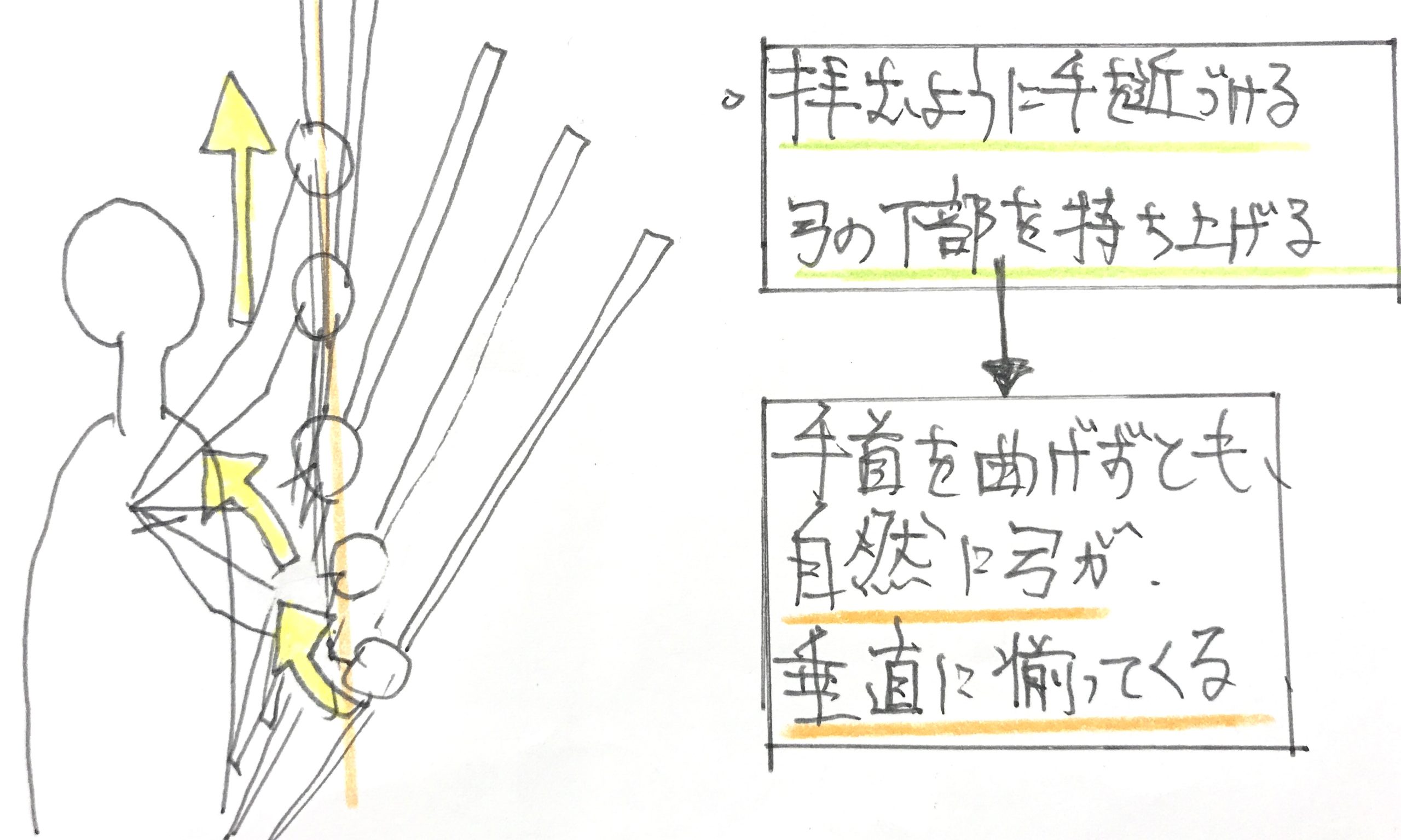

加えて、「拝む」ように打起をしすると

自分の腕力ではなく、自然に弓が上方に上がる

ことがわかります。原理を解説します。

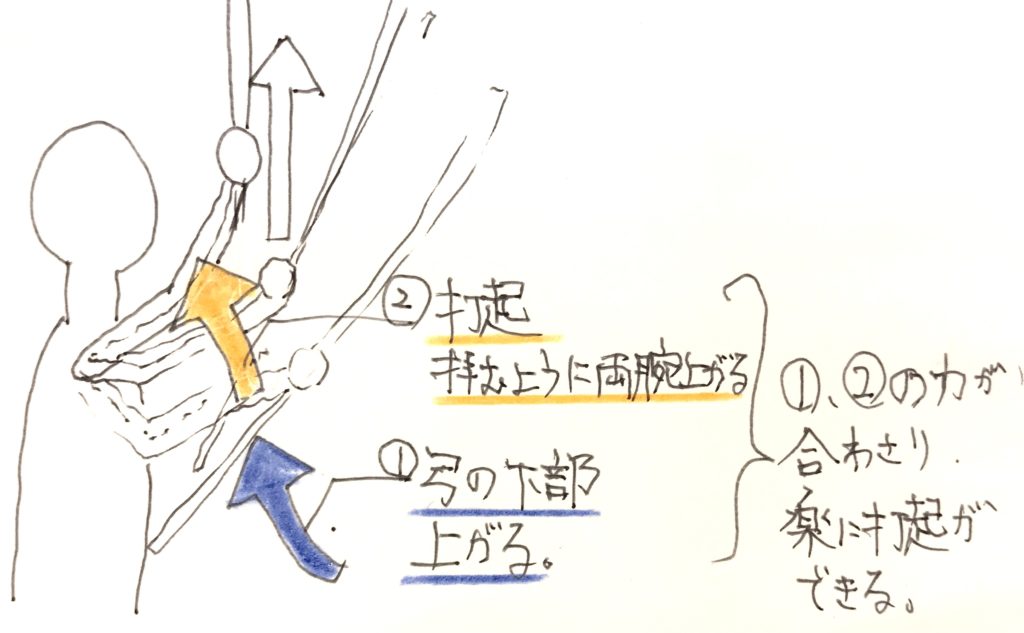

和弓は上が長くて下が短いです。

そのままにしておくと、上部が倒れて、下部が上に持ち上がるように回転します。

自分は拝むように体に近づけて、弓の下部を回転させながら打起してください。

すると、弓の下部の上がる力と拝む動作での手が上がる力が合わさって、楽に打起こしできます。

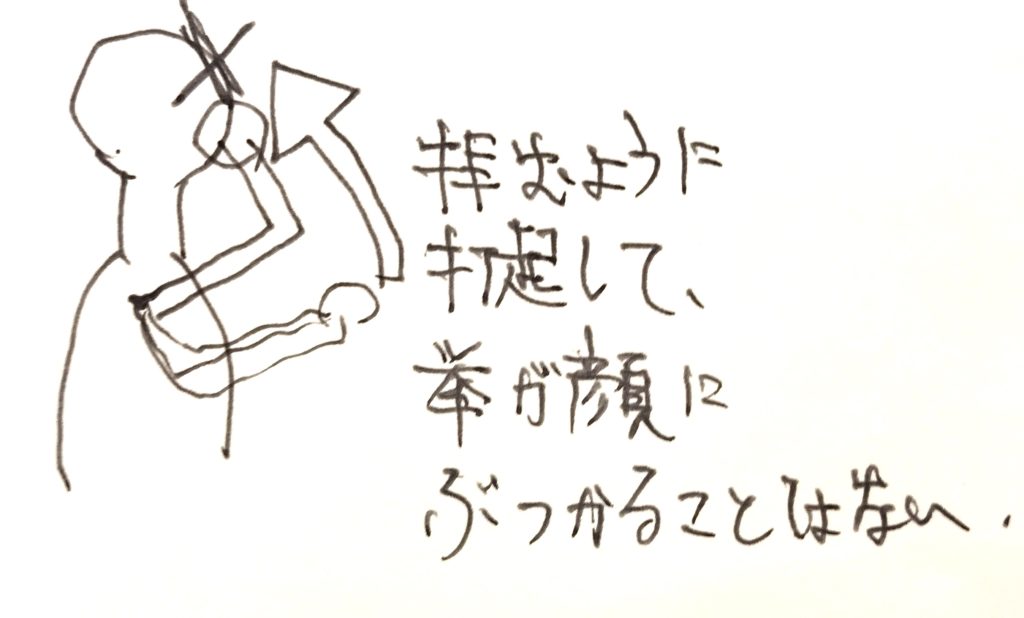

拝むように近づけると、拳は体に近づきすぎるように思いますが、そのような問題はありません。

なぜなら、弓の上部が倒れる力が発生しているからです。

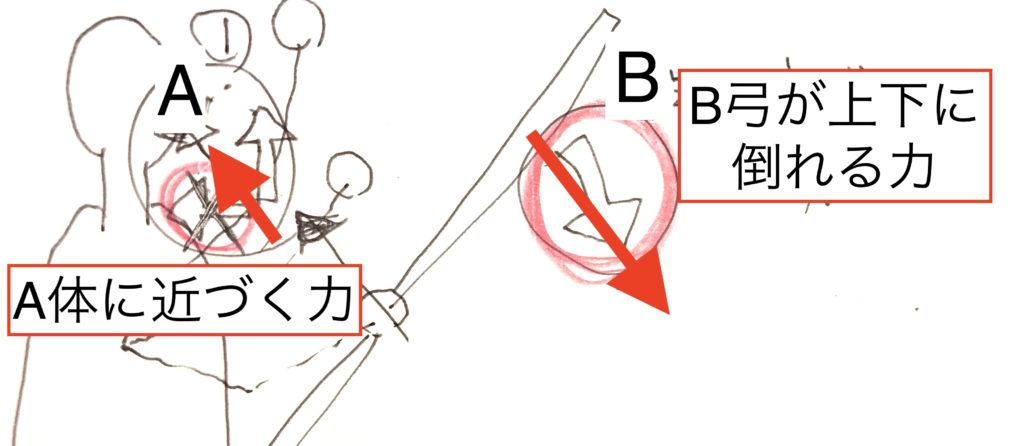

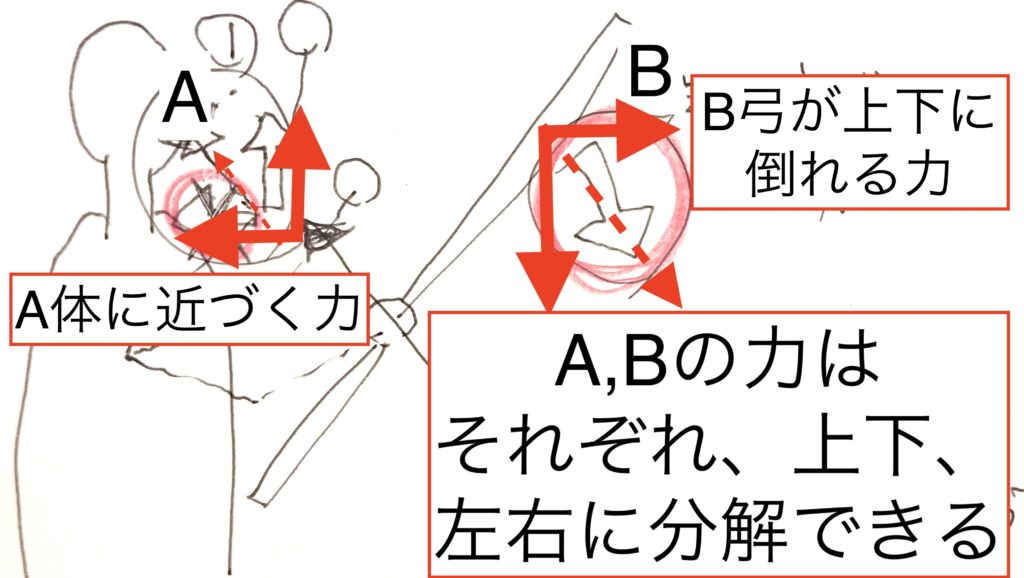

まず、「拝むように腕を近づける」力と「「弓の上部が倒れる」力がありますね。

この二つはそれぞれ、ベクトル的に上下左右の力に分けることができます。

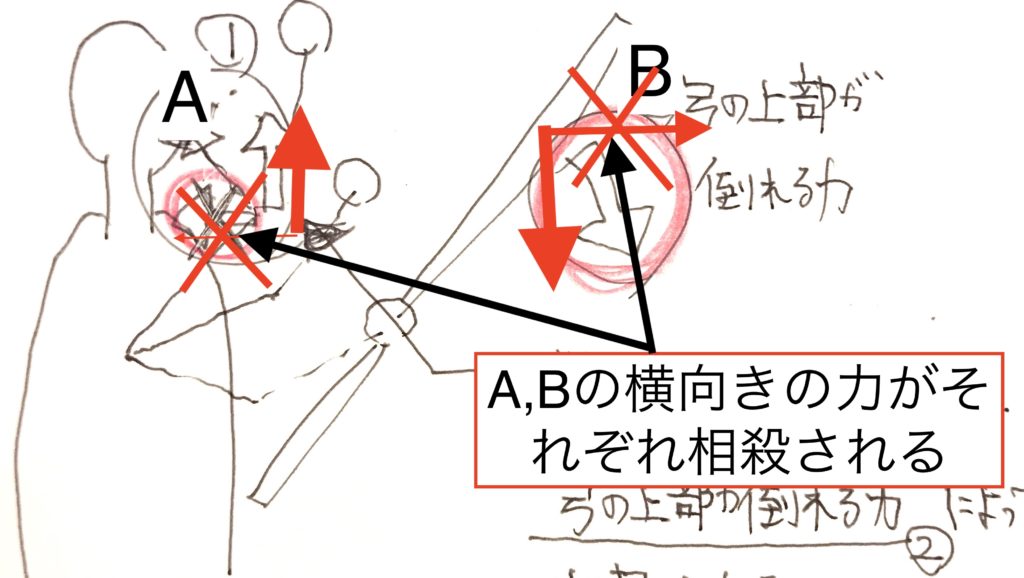

これ、横向きの力は相殺されますね。

結果、上下の力しか残らなくなります。

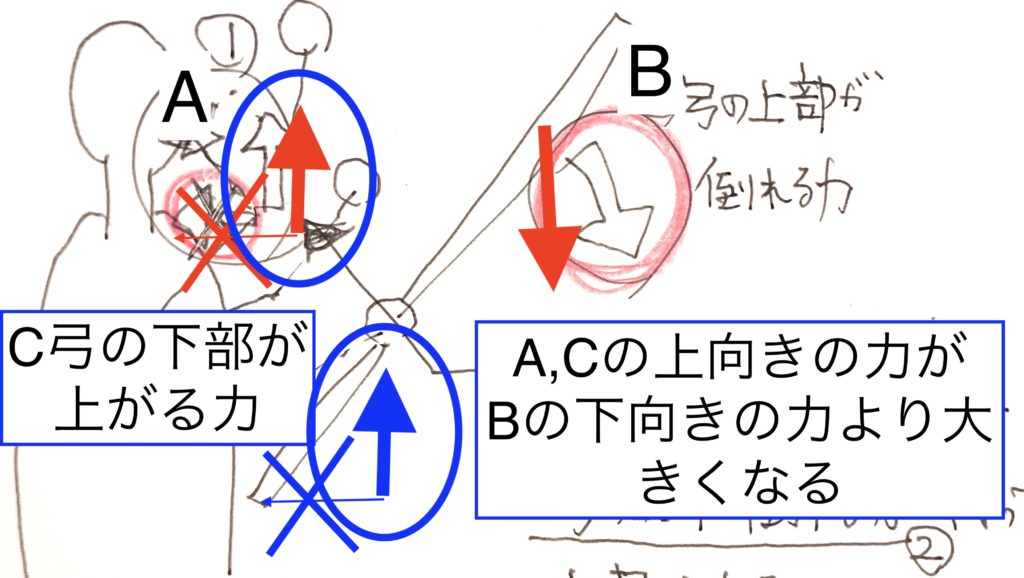

しかし、拝む力(上向き)と弓の下部の力(上向き)と二種類の力が弓の上部を倒れる力より上回ります。したがって、弓は自然と上方に上がります。

若干、弓が体に近づく力が残っているため、体感として、

最初は体に近くように腕が動き、途中で自然に上方に伸びるように動きます。

これを、「弓は天高く打ち上げられ」「弓が上方に引き上げられるように」などと教本で言われます。

つまり、

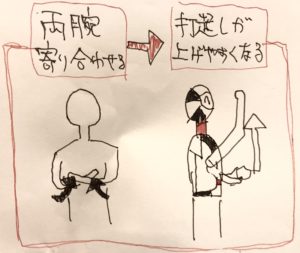

両腕をより合わせて

拝むように腕を動かすと

弓の力で自然と腕が上方に引き上げられます。

さらに、この打起こしの利点は他にあります。

両腕を寄り合わせるように動かすと、肘が下に下がります。すると、両肩を下に下げやすくなります。

肩根が下がりながら打起こしできます。

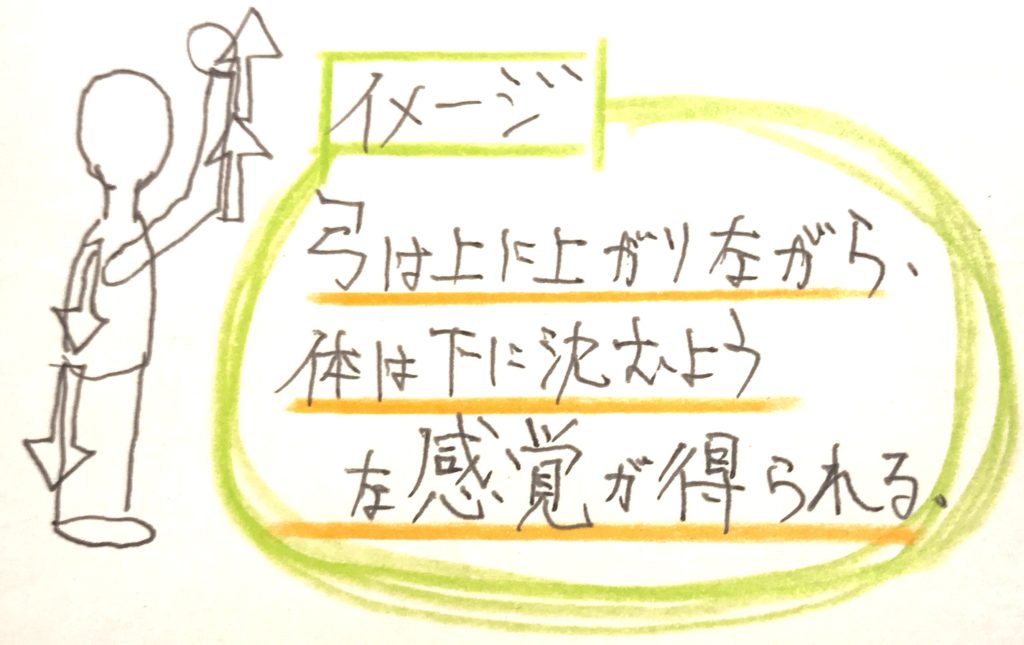

この感覚を「弓は上に上がりながら身体は下に沈むよう」などと表現されます。

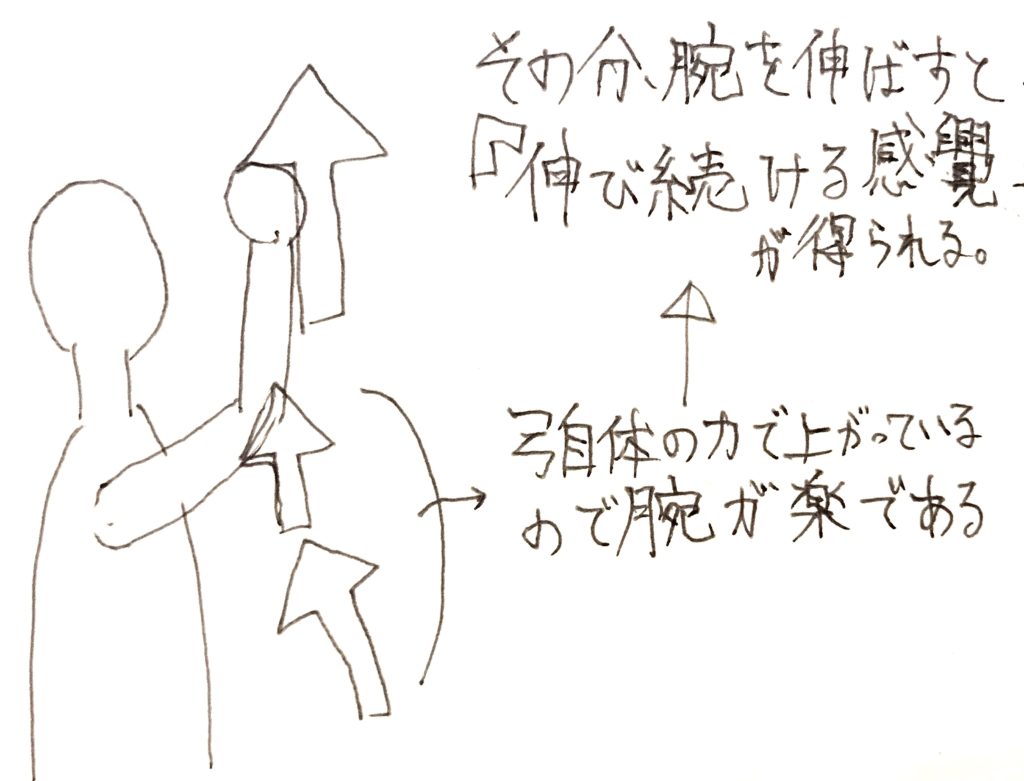

しかも、この動作は弓の力で上がっているので、

「腕はどこまでも伸び続けている」ように体感できます。

腕力で伸ばすと途中で伸びる力がとまります。しかし、弓の力で上がっているため、伸びる力は持続します。

腕力ではなく、「弓によって弓を上方に上げている」ようになっているため、腕はどこまでも上方向に上がっています。

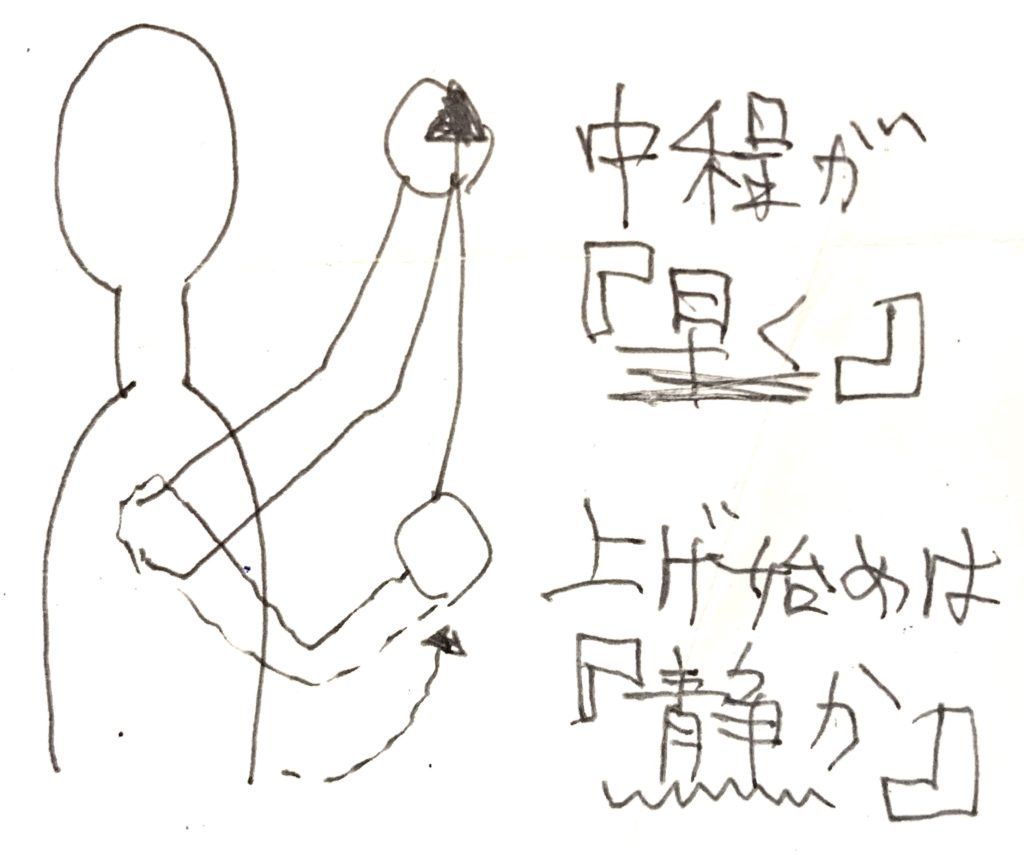

スピードは、上がり始めは遅く、徐々に速くなって、最後に徐々に遅くなっていきます。

ちなみに、このような打起は弓道連盟の指導では体感できません。

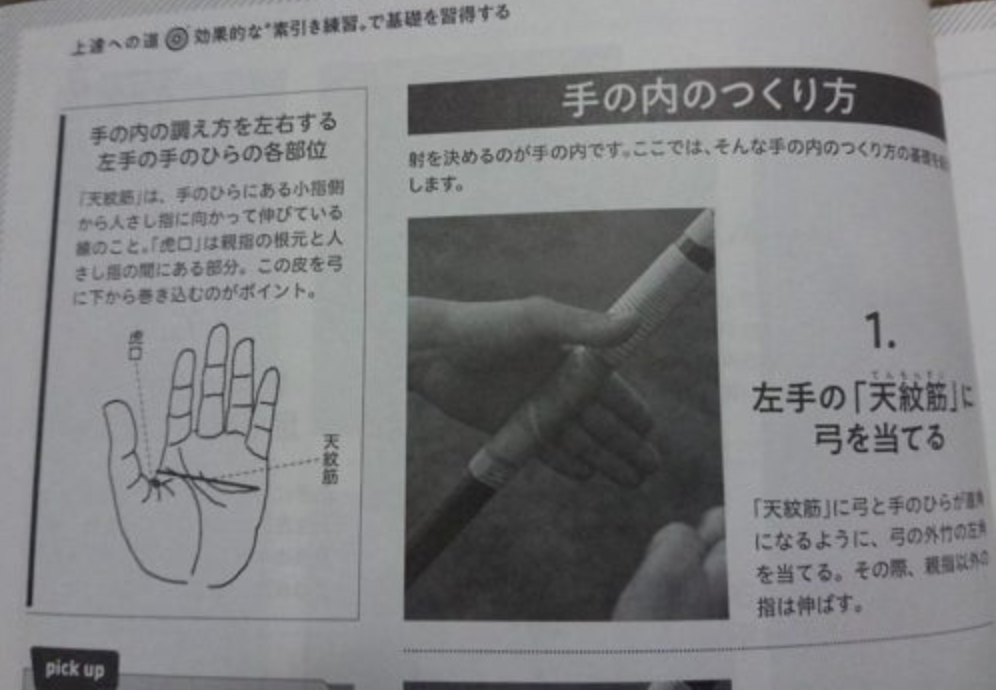

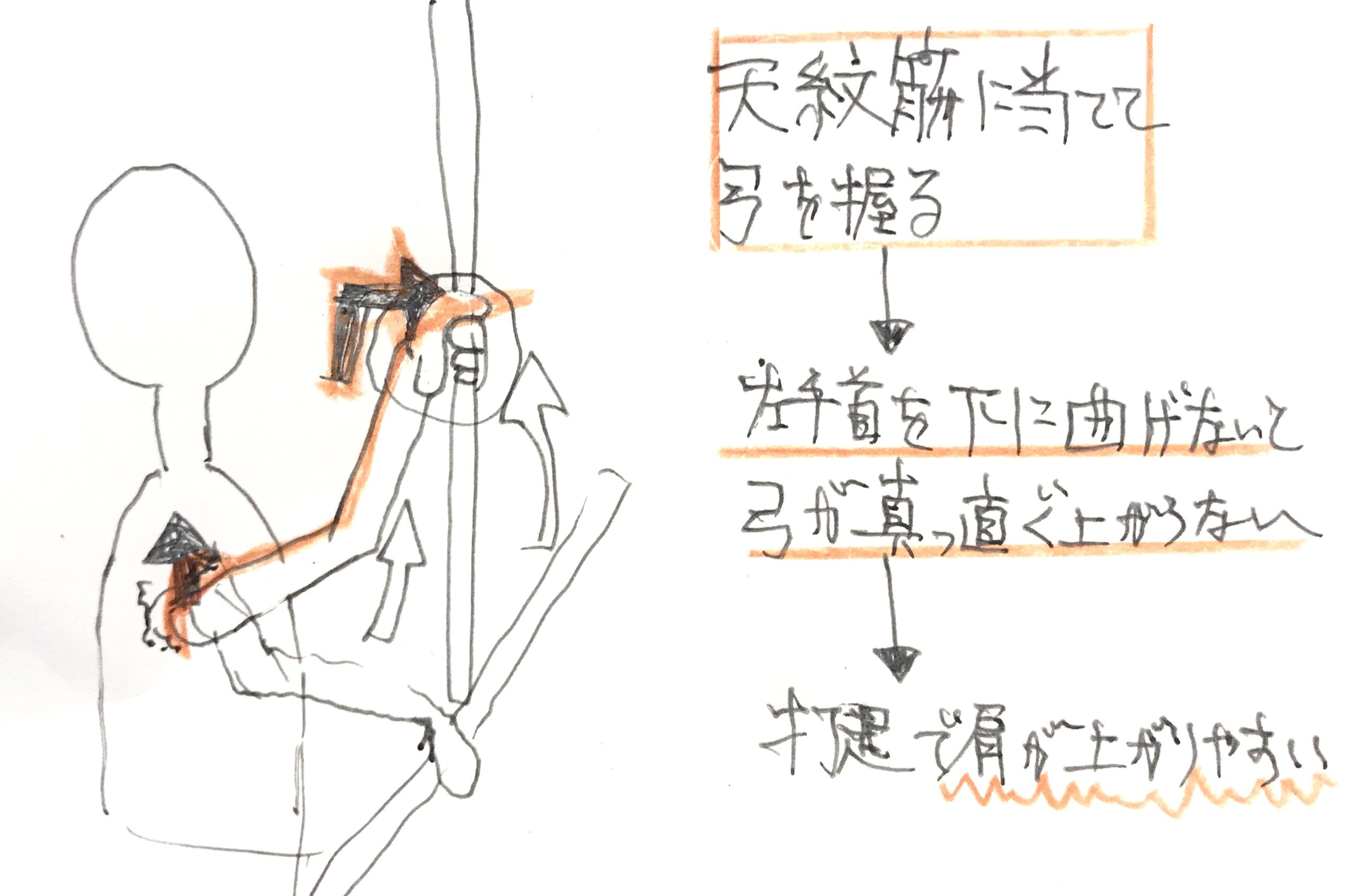

なぜなら、弓道連盟の弓の上げ方は、天文筋に弓をつけ、弓を垂直に上げるように指導されるからです。

今日の弓道連盟では、「天文筋に弓をつけて、手首を下に曲げて」から打起をしなければいけません。

そうすると、弓は垂直に向けるために、手首を下に曲げないといけません。

この打起では、弓の力ではなく自分の腕力であげないといけないため、腕と肩に力が入ります。

そうではなく、この内容は「弓の力で打起こししていくと、後で弓が垂直に向くようになる」と解釈できます。

拝むように腕を動かし、弓の上部を倒すと、弓が垂直に向いてきます。

自分で弓を垂直に上げてはいけません。

教本通りに打起こしをするなら、先生の言葉通り、

腕を体に近づけながら腕を上げる

ようにしないといけません。

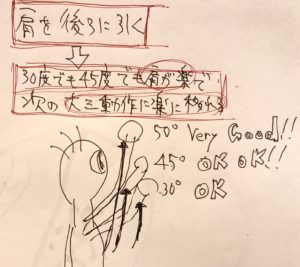

さらに、上記の体の動かし方を覚えれば、

30度の打起、45度の打起も楽にできる

ようになります。

拝むように手を体に近づけながら腕を上に上げてみて

1、腕と地面との角度が30度付近になったら静止

2、45度についたら静止

3、それ以上高くあげてみる

1〜3を行ってみてください。どの角度に打起こししても、肩は楽ですし、大三も取りやすくなります。

さらに、どの角度でも打起こしができて、

胴造のぶれが少なくなる

こともわかります。

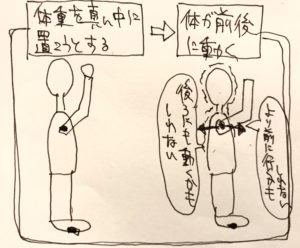

弓構えで両腕をより合わせ、打起こしで体に近づけながら腕を上げると、体重が後ろ(踵側)に残りやすいです。

もし、体重を拇指球付近においたとします。

今日の弓道連盟で言われる「土踏まずのやや前方」に体重を置く足踏みです。

ここにおくと、肩は前後に動きやすいです。

しかし、両肩を後ろに引くと、この「前後のぶれ」がなくなります。

すでに両肩を後ろに引いており、それ以上後ろに引く必要がなくなるからです。

だから、「

人間は、体重を踵に乗せた状態で肩を前に出すのは難しいです。

体重を後ろにおいていると、肩は後ろの位置で保持されます。

後ろ狙いは右肩が前に出ており、それに対して左肩が後ろに動くから後ろ狙いになります。

猫背は、両肩が前に出るから猫背になります。

反り腰は、両腰骨が肩よりも前に出るから反り腰になります。

だから、体重も後ろ、腰も後ろ、肩も後ろの位置に維持していれば、様々な胴造の問題が起こりにくくなります。

だから、打起では、

弓構えで「両腕をより合わせ」

打起こしで「肩を後ろに引く」

ことを行った方が良いのです。

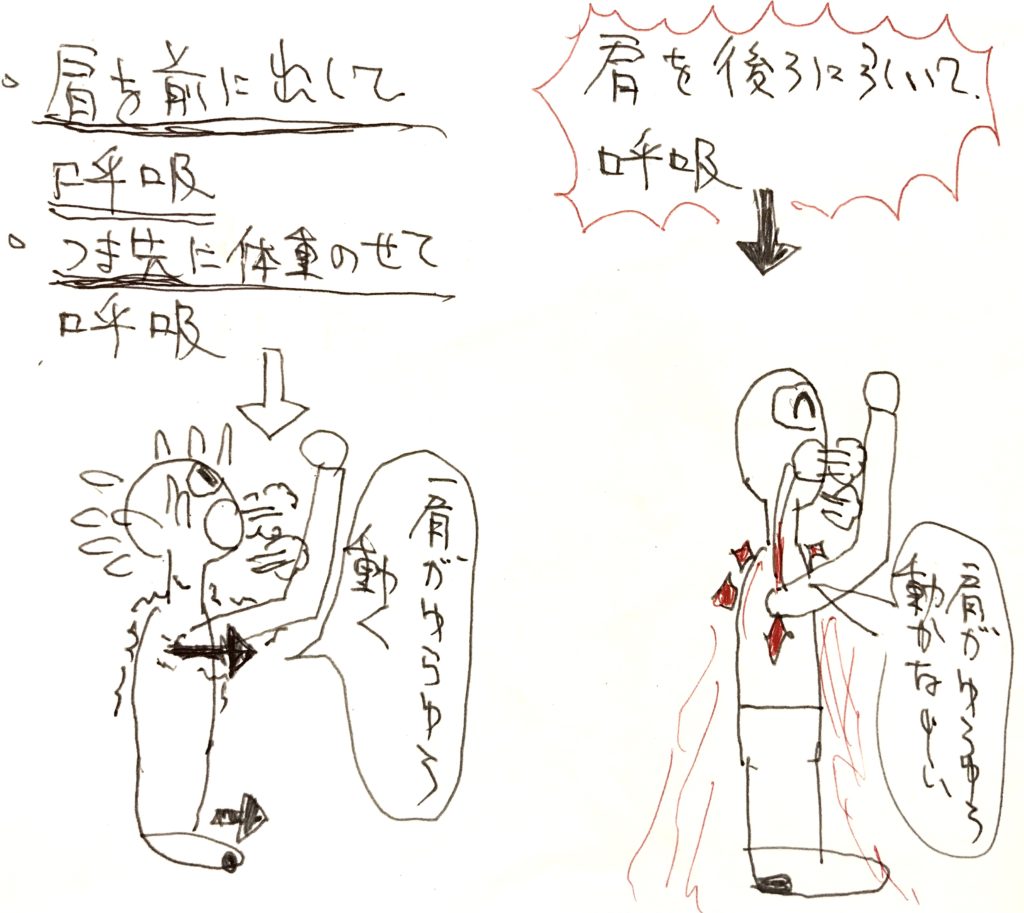

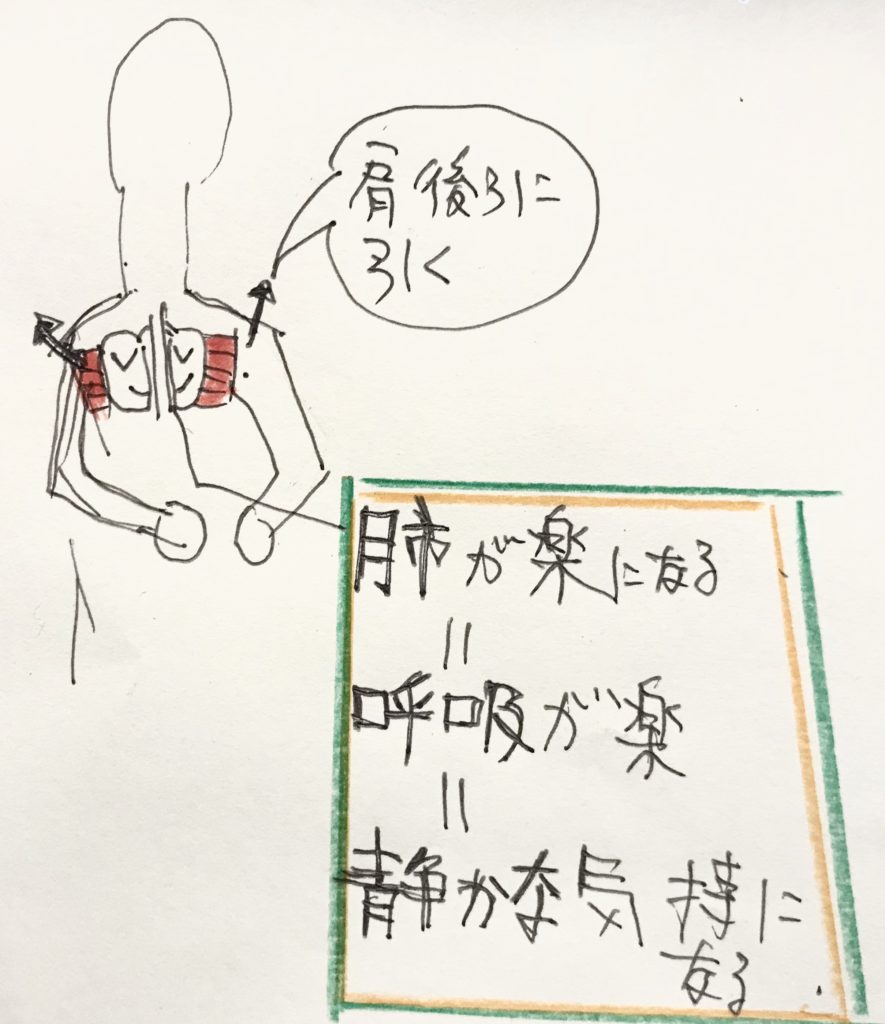

腕を上げても、呼吸が楽に行える

ようにもなります。

踵に体重を乗せて、肩を後ろに引いて、拝むように腕を上げます。

その後に、息を吸ってください。

拝むように打起こしすると、吸いやすく、腹を使って呼吸しやすくなります。そのため、肩もゆらゆら動かないですね。

反対に、つま先に体重を乗せて腕を上げてください。その姿勢で呼吸をすると

・呼吸するたびに、肩がゆらゆら動く

のが分かります。

「つま先に乗せる」「肩を前に出す」と、胸の筋肉に力が入るからです。

呼吸をするたびに胸筋が動き、

肩を後ろに引くと、背中側に体重を乗り、背筋が楽に伸びます。

胸まわりが緩むため、腕を上げても楽に呼吸ができるはずです。

その上でこの質問に回答します。

何度の打起が正解?

弓道教本は、打起の角度は45度と書いてあります。

(弓道教本一巻:射法八節図説より引用)

しかし、実際の弓道の現場では、「30度(額のほんの少し上)」を適切と言う人もいます。このように、額より拳半個程度で打起こしを止めている先生もいます。

あるいは「とにかく高く上げなさい」と解説する人もいます。

どれが答えや?と思うかもしれません。

正解は「どの上げ方でも楽に打起できれば、その上げ方は正解」といえます。

30度にしても、45度にしても、

打ち起こしの正解

と言えませんか。

踵をふみ、両腕をより合わせ、肩を後ろに引いて打起こしをしてください。30度の高さでも45度でも、どの高さでも肩の筋肉が楽になるのがわかります。

だったら、「適切な打起こしの角度」を考える必要がなくなりませんか?

角度に囚われるから、打起こしがわからなくなるのです。

重要なのは、「上げ方」です。

正面打起こしを弓道界に取り入れ、普及させた本多利実氏の打起こしの言葉を紹介しますと。

起こり悪ければ、終始に全部し難し〜「本多流弓術書「打起」の項、P200より」。

角度に答えはありません。大切なのは「上げ方」です。

なぜ、今日の弓道の指導では、打起こしで適切な角度を考える必要があるでしょうか?

それは、今の弓道連盟の胴造の作り方では、打起の高さを少しでも間違えると肩や腕に力が入ってしまうからです。

正しい形でリラックスして弓を引きたいですよね?そうすれば、教える側も教わる側も迷う必要もありません。

そのため、拝むように打起こしをしてください。

もう一つ、よく打起こしで言われる意見

「骨格によって打起こしの適切な角度は異なる」と言う意見に対する回答

「骨格によって適した打起こし」と言われますが、

骨格に適しているかはどうやって証明するのですか?

○○度になった瞬間

証明できないし、探すこと自体に価値がありません。

そうではなくて、どのようなあげ方でもおよそ腕が楽になる「拝む打起こし」をすれば良いのではないでしょうか?

そのようなことも拝む打起こしをすれば、考える必要はありません。

しかし、弓道連盟の所属者に聞き、あらゆる地方の高段者の先生50人以上の射形の特徴を聞きました。そこで、

連盟の大多数の先生が良いといいそうな「適切な打起こし」の角度

は、「やや低めの打起こし」です。

もちろん、高い打起をするのが良いとお話する先生もいました。しかし、低い打起の方が良いと話す先生の方が割合として多いです。

弓道連盟は「拇指球に体重」「膝裏(ひかがみ)を伸ばす」「両腕を前に突き出して弓構え」と言ったように、前屈みの胴造を良しとする指導が多いです。

前屈み姿勢で打起こしすると、30度以上高くあげると肩関節が窮屈になりやすいです。

すると、「形が汚い」と見えるため、その手前の30度程度の低い打起こしが良いと感じやすいです。

ただ、それは前屈み姿勢だからそう感じるだけで、低い打起こし自体が正解なわけではありません。

むしろ、打ち起こしが小さいと、腕の動きも小さくなって、次の引き分けで弓の反発力が腕にかかりやすくなります。

もっと両腕の動きが小さくなり、離れで矢をまっすぐ飛ばす力がなくなります。

形だけ正しいと頭で思い込んで、結局的中もしないし、段も取れないし、弓道も面白くなくなってやめてしまう典型例です。

形を気にして、体を使わなくなれば、射の衰退が始まると思ってください。

拝む打起こしをしてください。

そうすれば、

・腕が楽になって高く上げられる

・最初から肩を後ろに引いておけば、身体は前にも後ろにも動かない

・呼吸がしやすくなって、身体がぶれない

・どの角度でも(30度、45度)次の大三に移りやすくなる

ようになります!

理想の打起は、範士の先生がすでに説明している

では、この内容を頭に入れて、教本二、三巻を読んでみましょう。ほとんどの先生が、上記の内容と同じことを言っているとわかります。

まず、

弓構えで両腕をより合わせる

その延長線上で拳に近づけて上方に上げていく

弓の上部が倒れ、弓の下部が下から上に持ち上がるように動きます。

拳が上がる力と弓の下部が上方に持ち上がる力が合わさり、腕を楽に上に引き上げます。

すると、腕を上げながら、肩根が下がるため

弓が上がりながら、身体が沈むような感覚

を得られます。

千葉範士:拳だけが上がり肩根が下がるようにし、体を地(床)を埋めるがごとく(二巻、P105)

高木範士:弓の末弭を天を突くよう、身体は真直ぐに地の中に沈んでいくよう(二巻、P108)。

高木範士:二巻、P111にも同様の文章記載。

松井範士:三巻、P108の2、3行目に同様の表現記載。

冨田範士:三巻、P109の1行目に同様の表現記載。

では、拝むように拳を上げ、弓の下部の力を合わせて、腕を上げていきましょう。

どのような形態の打起もできますね。

最初は、額より少し上の打起をやってみましょう。

松井範士:頭上の線まで上げるのである(三巻、P107)

拝むように打起こしすれば、松井範士の内容を実践できます。

少し高めに打起をしてみましょう。

千葉範士:目通りより下にならず、やや上が望ましい(二巻、P109)

これもできますね。では、もう少し高く45度くらい上げてみましょう。

高木範士:できるだけ高くと言っても、両肩の上骨を結ぶ線と、会の時の矢との二線を含む延長線上が、その目標として適当と考えられる(二巻、P111)

この高さも十分に高いですが、できると思います。

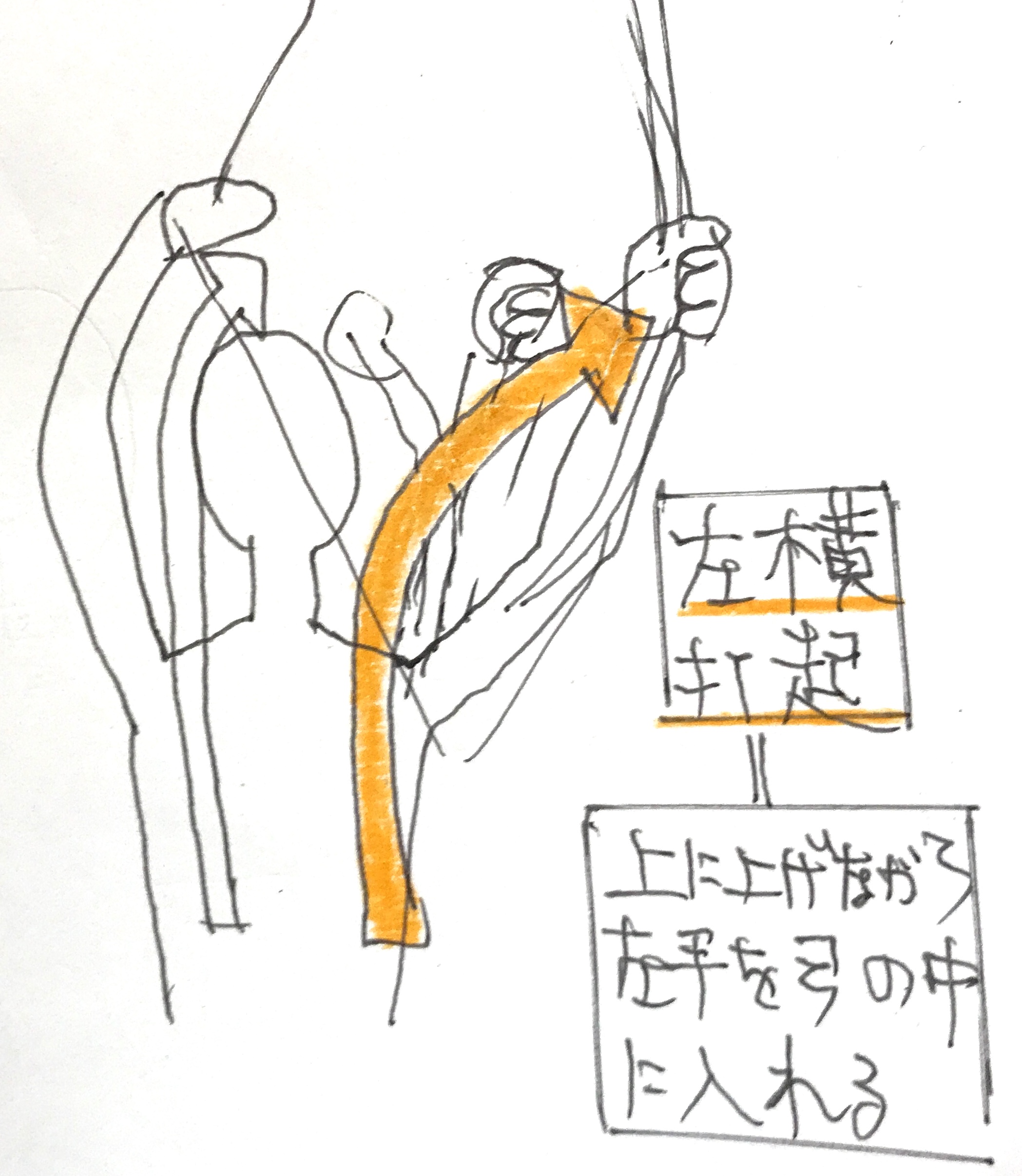

慣れてきたら宇野範士のように、高く上げながら左手を押し回す打起も行ってみてください。

宇野範士:紀州竹林派の打ち起こしでは弦を正中にして引き分けながら左斜に打起こす。(二巻P107)

宇野範士:この時、左手は緩やかに押しのばし右手は上膊に力を持たせ、額の高さまで静かに打ち掲げる。(二巻P107)

この打起こしの仕方を、別名「左横打起」とも言われます。

祝部範士:弓の本弭は左膝頭に乗せたまま、弓を左に引き廻して、打起の第一節を行う(三巻、P105)。

冨田範士:三巻、P108の6行目に同様の表現記載。

なお、宇野範士、祝部範士の話される左横打起は、正面打起と動きが違いますが、最終的には、「どちらも同じ感覚」で打起をできるようになります。

祝部範士:正面打起のものは・・・・(具体的なやり方が記述)・・・左横打起しの方法とは上と下との差こそあれ、全然一致したものであることに異論を挟む余地はなく(三巻、P105)。

左手を押し回しましたが、この時、両拳の位置は大三の時とほぼ同じになります。これは、斜面打起の適当な高さと同じ位置になります。

斜面打起の形は額の辺りに右拳を置き、左腕が突っ張らない程度に伸びている状態に落ち着きます。

左右の拳の高さは平行、左手がやや下に落ち着きます。

宇野範士:矢のむきは体の向きと平行をなし、矢先は安土に向い、「水流れ」の程度に下がるのが良い。左肘の左側に見定め左手は突っ張らず、右拳は額の辺にとどめる。(二巻、P111)

浦上範士:宇野範士同様、「左右の拳は水流れ程度」「右拳は額のあたりに落ち着く」と記述あり。(二巻、P111−112)

これは、正面打起でも同様に、左右の拳の高さはほぼ平行に揃います。

高木範士:二巻、P111の12行目に同様の表現記載。

松井範士:三巻、P108の1行目に同様の表現記載。

と「拝むように拳を上げて、弓の下部を持ち上げて」打起をすると、

松井範士、千葉範士、高木範士の打起こしの角度で全て楽にできて

宇野範士、浦上範士のような斜面の打起こしにでも対応できます。

もし、左横打起がやり辛い場合、祝部範士のように、「少し左手を先に伸ばし気味にしておく」ようにしても問題ありません。

祝部範士:体質的に左手の弱い人は、左を助けるために左寄りであって良いはずだが、何れにしても左斜上が便宜便法の場所たることは間違いない(三巻、P105)

このように考えれば、

別にどのような打起こしの角度、射型であっても問題なくね?

と思ってきますよね。

大切なのは、角度ではなく上げ方ですから。

私は今日の弓道でよく言われる低い打起こしでも、高い打起こしでも両方強い弓(30kg以上)を引き、的中できます。

打起こしで迷う必要はなくなります。

そのように楽な腕の上げ方がわかると。

他の打起のやり方にケチつける人間は、打起の本質がわかっていない

とわかります。

なぜなら、自分にとってやりやすい打起をやっているだけであり、ほかの人にとって適切な打起になっていない可能性があるからです。

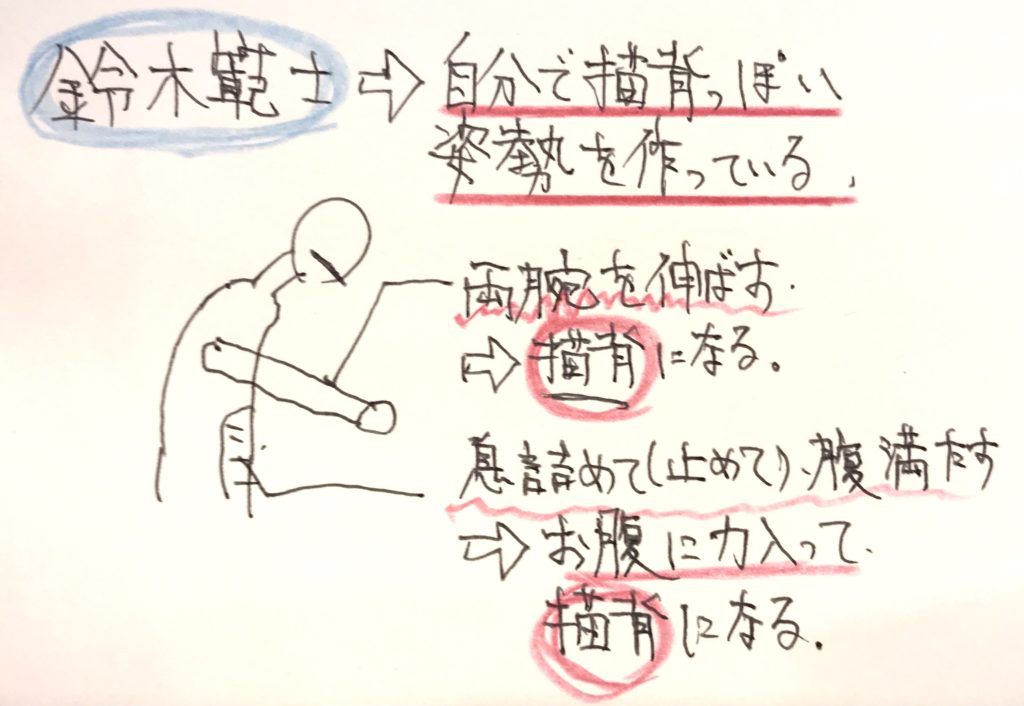

例えば、鈴木範士は「左横打起は反対」と記されています。

鈴木範士:「正面より徐々に引き分けしつつ左斜に上ぐ」と言うことは、良法とは言われない。なぜならば、引分つつ左斜に上げると言うことは、非常に力を要するのみならず。(三巻、P103)

これは、左横打起が問題ではなく、

鈴木範士の打起の認識が間違っています。

理由を説明します。

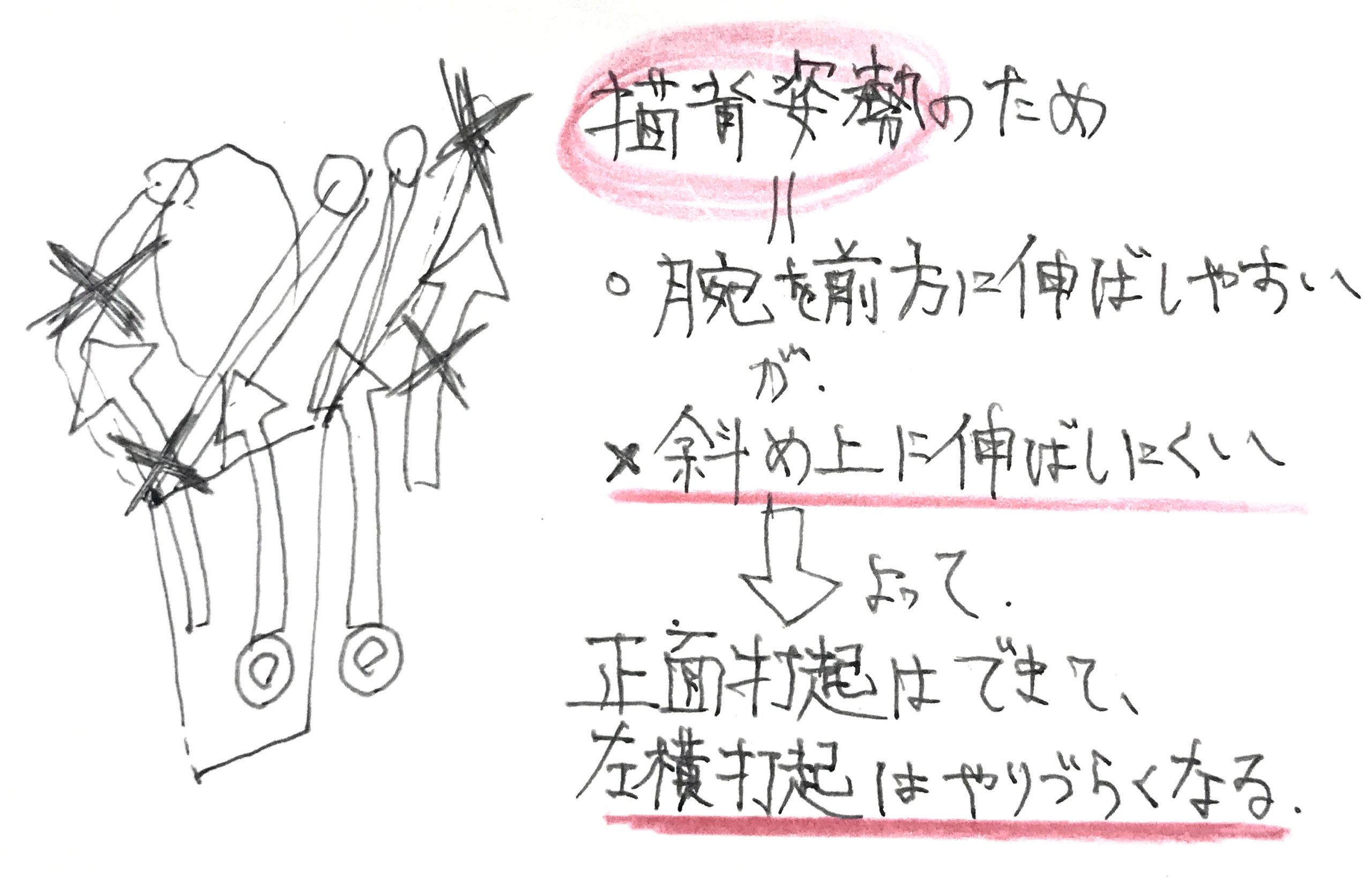

まず、鈴木範士の打起こしは腕を前方にしましょうと解説しています。

鈴木範士:打起はなるべく両腕を前方に伸ばしつつ、胸を張らぬようになし

しかし、鈴木範士は左横打起こしをすると、ご自身の左手に力が入ってしまいます。

これは、鈴木範士の姿勢が猫背だからです。

鈴木範士は、胴造の説明で「息を止めて腹に酸素をみたす」と記述されています。

さらに、両腕を打起こしで前方に伸ばすと記されています。

この二つの動作を行うと、姿勢が前屈みになりやすいです。両腕を前方に伸ばす運動もお腹を縮める運動も背中を丸めた方がやりやすいからです。

この猫背姿勢では「腕を前方に伸ばす運動」はしやすくなり、「腕を左右に伸ばす運動」はやり辛くなります。

したがって、鈴木範士の姿勢では、左横打起こしがやりにくいというだけで、左横打起自体が悪いわけではありません。

だから、鈴木範士の打起の考え方は、実践的ではありません。

人に推奨するための基礎的な内容であれば、どのような形でも平均してやりやすい方法を教えるのが適切です。

このことも祝部範士は、丁寧に主張されております。

祝部範士:力み勝ちになるものの多いのは、いくらか観念の持ち方に支障されているのではないか。ただ左上に移すだけだから、よろしく軽く軽く運ぶべきものであることは、左横の人が静かに軽く弓を持ち上げる気持ちと同様であるべきである(三巻、P106)

「拝むように拳を上げて、弓の下部が持ち上がる」ように動かせば、どの打起も楽に行えます。

さらに、「拳は拝み、弓を持ち上げる」ように打起すると、

最初は弓は斜めに傾いていた物が、上に上がるにしたがって弓が垂直に立つ

ようになります。

千葉範士:打起こす際は、上下の鉾が前後せぬよう真っ直ぐに、体と平行になるようが良い(二巻、P109−110)

高木範士:弓全体として左へも右へも片らぬように、身体の真前に打起こすことが肝要である(二巻、P112)

さらに、上記のように打起をすれば、腕力を使っていないため、

どこまでも伸び続けている感覚

を得られます。

千葉範士:打起気持ちとしては、止まるのではなく、どこまでも上に伸び続けている気持ちがなければならない(二巻、P105)

松井範士:肩から持ち上げる気分になると、体勢が上吊り気息が胸につかえて来るから、極めて自然に弓の末弭を真っ直ぐに引き上げられる感覚で(三巻、P107)

あるいは、楽に上げている時は、脇下の筋肉が伸びる感覚を得られます

神永範士:肘下と脇腹の角度を広げるように「打起」をすれば、ひかがみが伸びて足裏がそれに響きこたえて、下半身が生きてくる。(二巻、P105)

腕の筋肉が弓によって伸ばされたら、背中も伸びる感覚を得られます。

神永範士:両肩を前に張り、体の芯を伸ばすようにして、弓懐を保って(二巻、P106)

高木範士:両腕の後ろ下側の筋・背部の筋・腰の後側の筋・脚部の後側の筋が幾分引っ張られる気味に感ずる(二巻、P108)

さらに、腕も背中も伸びるため、

気分も活気の富んだものになっていく

とわかります。

高塚範士:気宇は旭日の如く活気を孕み、身体は大地の如く重く、しかも郁々たる気量に満ち(三巻、P111)

そして、拝む打起こしは、両拳が上がると同時に、肘が少し下がるため肩が楽になります。

したがって、両腕に必要以上に力が入りませんね。

宇野範士:全て円相が尊ばれ、形の上にも動作にも丸味が必要である。(二巻、P106)

松井範士:両腕に幾分の丸味を含んで軽く伸ばしながら(三巻、P107)

冨田範士:左手をツクに伸ばし切って打起し、右手ばかりにて引き分けるものがあるが、これは片取りになり、最も嫌うべきことである。(三巻、P108)

肩が楽であるために、呼吸も落ち着いていて、平静に保つことができます。

神永範士:気息は腹に気持ちを置いて自然に任せ(二巻、P107)。

高木範士:自然に吸引された状態で、胸腔内の圧力は全身の緊張と同調することができるのである(二巻、P108)。

宇野範士:息合は普通平静を可とする(二巻、P106)。

詳しく言うと、呼吸は吸いすぎるとだめですし、

高木範士:特別に強く吸引すると、肋間筋や横隔膜などの呼吸補助筋が働きすぎて凝りが生じ、射の動作の円滑を欠いたり、息が詰まったり、また力むことになり、射の円滑に背反することになる(二巻、P109)。

息を吐きすぎてもダメです。

高木範士:息を吐き出す時は、胸腔内・腹腔内の圧力が低くなりすぎる結果・全身の緩みとなり(二巻、P110)。

拝む打起こしは自分の力を使いません。

呼吸をゆったりするように意識せず、胸が開いてくれば、自然と呼吸動作が行われます。

そのように、呼吸をゆったりしながら打起すれば、

両腕の動くスピードは自然とゆったり

なりますね。

浦上範士:「打起こし」上げ始めは静かに、中程で早く、終わりは静かに止めるのであるが、左右の手を撓まさないように三分の一の矢尺を保ち、前方に曲線を描くようにする。

冨田範士:打ち起す動作の速度は、

では、打起こしの説明の文章で誤解+わかりにくいところを正していきます。

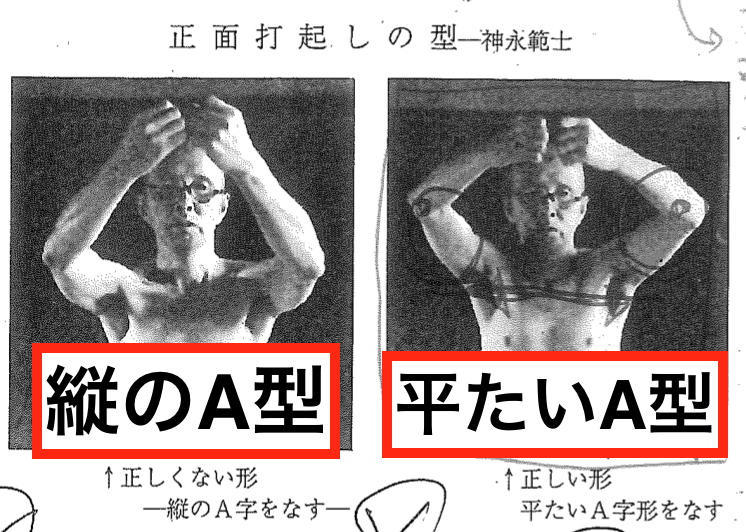

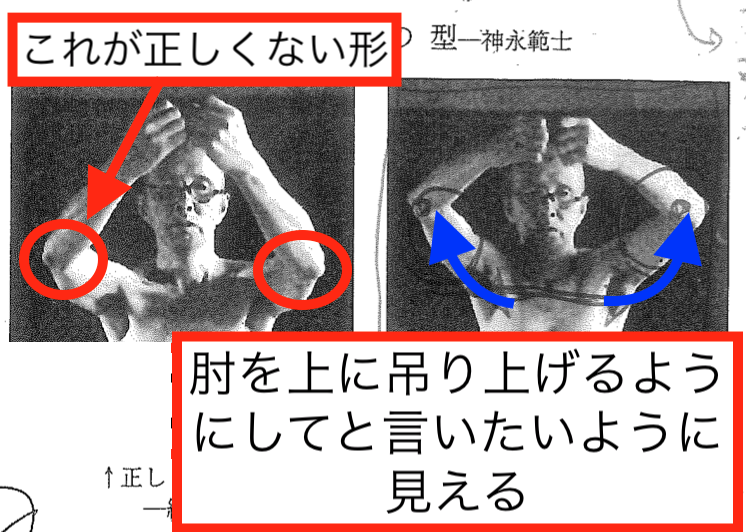

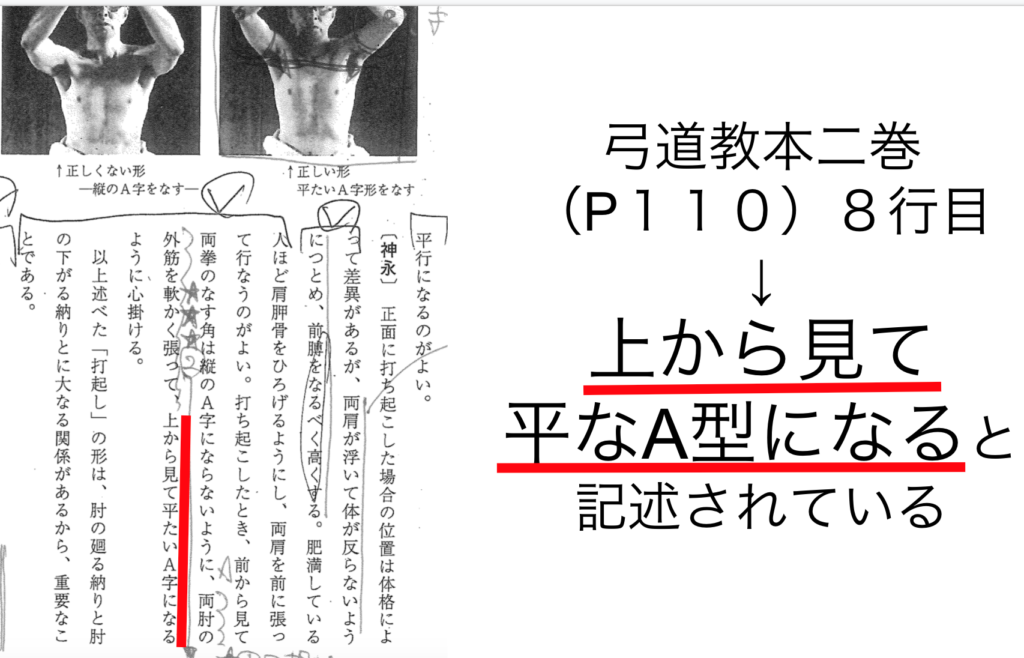

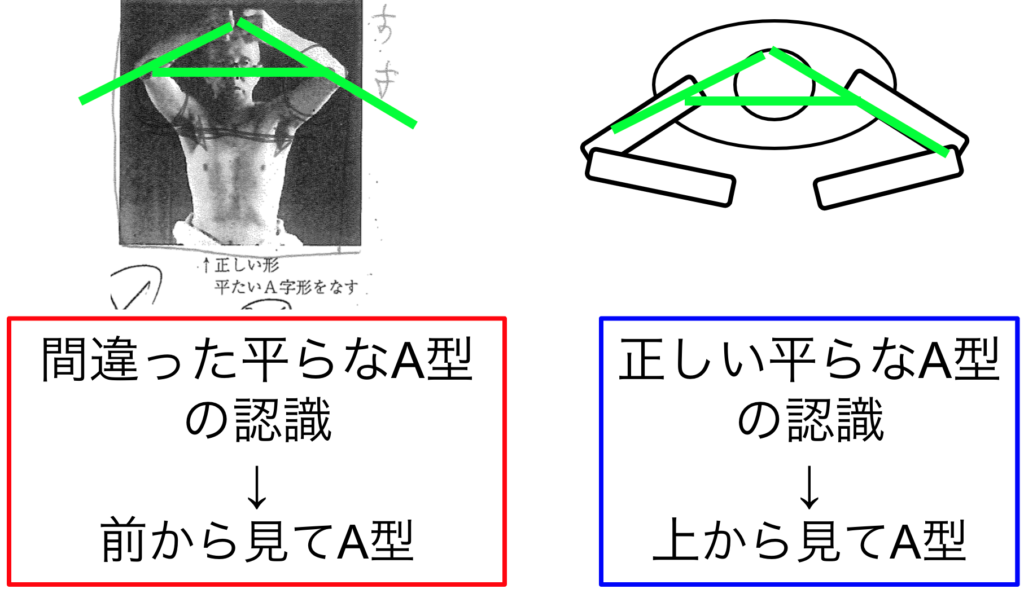

・神永範士の「平なA型」は肘を張って行うのではない。

神永範士の「平らなA型」は肘を張って打起こしするのではない

と頭に入れてください。

その文章を解説すると、

神永範士:正面打起こしの場合は体格によって差異があるが、両肩が浮いて体が反らないようにつとめ、前膊をなるべく高くする。肥満している人ほど肩甲骨を広げるようにし、両肩を前に張って行うのが良い。

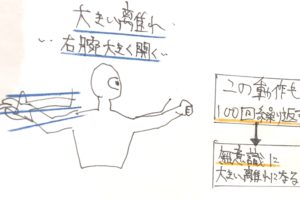

打起こしした時に前から見て両拳のなす角は縦のA型にならないように、両肘の外側を柔らかく張って上から見て平たいA型になる(二巻、P110)

この写真を見ると、左が「正しくない形」、右が「正しい形」と書いてあります。

だから、肘を吊り上げるようにするのが適切な打起こしと思いたくなります。

そのため、「弓構えでは肘を張って、円相をとって」と指導し、肘を吊り上げさせる人もいます。

しかし、間違っています。

写真では「前から見て、平らなA型」を作って欲しいと言う風に解説していますが、

文章では「上から見て平らなA型」と記述されています。

したがって、この文章は「前からみて肘が吊り上がるように打起こしをして」と言いたいわけではありません。

上からみて平なA型ですので、両拳をできるだけ体に近づけて打起をしてください。と言っているのです。

では、そのようにするためにはどうすればいいか?

両腕を外側に廻してください。そして、両拳が近づけながら、拝むように腕を上げてください。

そうすると、上から見て「平らなA型」になりますね。

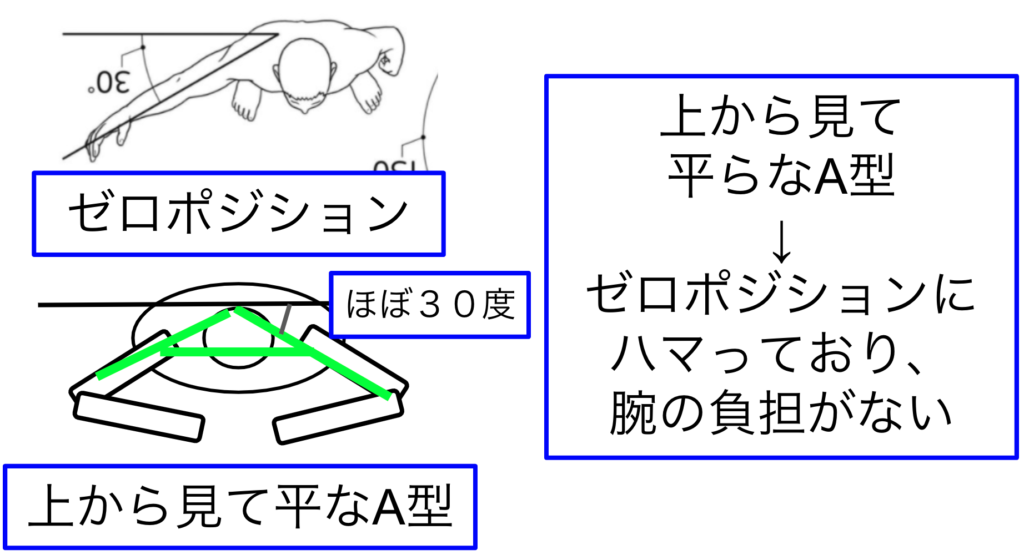

解剖学的に、両腕に負担のない腕と角度の関係があります。

「前から見て両腕の角度が45度、上から見て30-40度」の腕の角度が負担がないと言われています。

これを専門用語でゼロポジションと言います。

もし、拝むように打起こしをし、両拳を近づけて腕を曲げれば、ゼロポジションの状態になるため、腕の負担はなくなります。

腕が近くなって腕も楽になり、身体が沈むように打起こしもでき、呼吸も楽な打起こしですので、神永範士の提唱する打ち起こしは「合理的」です。

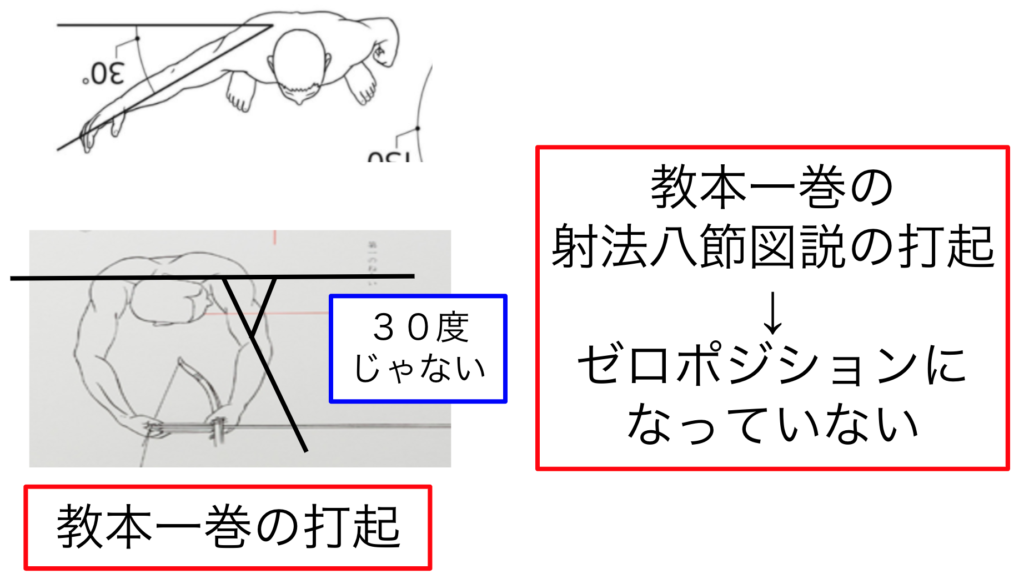

しかし、今日の弓道の指導で使われて、全国の道場で貼られている射法八節の打起の図は、

上から見た時に、30−40度の角度になっておりません。

したがって、

公共の体育館道場で貼られている打起をすると、

解剖学的に腕の力が完全に抜けません。

具体的には、大三の時に左手首を横方向に回しずらくなります。

したがって、大三で左人差し指と親指の間を怪我する人が多くなります。

なぜなら、公共の施設に貼られている、打起の図は解剖学的にみて、左手が回し辛い打起だからです。

だから、この方法を繰り返すと、どんどん弓を引けなくなります。

教本の一巻の打起が正しいと思わないのが適切です。

とても射における大切な内容ですので、多数の文献をみて「適切な打起」を自分で勉強してみてください。

「打起」

起こり悪ければ、終始に全部し難し(本多利実氏)

では、ここまでの内容を理解し、「正しく引き分けの文章を読み、実践する」ようにしましょう。