本記事の目的は、

弓道教室に入ると、弓を引けない期間が3−6ヶ月かかるため、

その間モチベーションを保ちながら、自分で弓道を稽古し続けられるようにする練習方法、考え方をお伝えしていきます。

まず、次のように本気で考えてください

・八節は自分で覚えて習得ができる

・先生に言われた内容を間に受けるとほとんどうまくいかない

(例外)はありますが、

・射法、八節を繰り返すほど「姿勢の状態、引きやすさ」がよくなるように稽古する方法

をお伝えください。

2023年現在、全国の弓道関係者の中でこれを教えられる人は聞いたことがありません。

基本的に弓道教室では、「形式的で最低限の内容しか教わらず、時間だけ費やされてやる気が下がってしまうもの」と思ってください。

だから、オンラインであなた自身、正しく弓道を認識して、弓の引き方を自分で向上させてください。

では、具体的方法を1から教えていきます。

1八節を自分で覚えて取得する

まず、八節を自分で覚えて習得する方法を覚えましょう。

そのためには、

1、自分でゴム弓を購入する

2、動きを大まかに自分でできるようにする

3、素引きを自分で覚える

この内容を理解すれば、基本的に自分で八節動作ができるようになります。

当サイトにて、その考え方を吸収していってください。

次に、早いところ射場に立って弓を引き、動揺せずに弓を引けるように

先にゴム弓を買う

ようにしてください。

ものはこれを買えば良いです。

具体的な方法はこちらで詳しく解説しております。

これで弦から外れます。まいます。

理由は主なようなものがあります。

・いきなり持たせると危険

・作法をすることが修練であり、その地道な修練をして

ただ、このように連盟がいうのも仕方ないです。

なぜ、弓道連盟は初心者に持たせると危険に思うのか?

そうではなく、弓道連盟は自分たちが教わった弓道連盟型の引き方しか教えられないからです。

もし、初心者が弓を引こうとすると、弓道連盟からして「崩れた射型」に見えてしまいます。だから、矯正しようとします。

だから、肩矢腕を触って直そうとしますよね。

そうすると、初心者はその引き方が窮屈に感じて、肩や腕に力が入ります。その結果、

・何回の左腕に弦が当たって怪我をする

・うまく矢が離せず暴発する

・離れた瞬間左腕が真上に伸びて、矢が場外に飛んでしまう

ただ、このような発想事態、一つの引き方が答えと思っているから起こっている可能性が高いです。

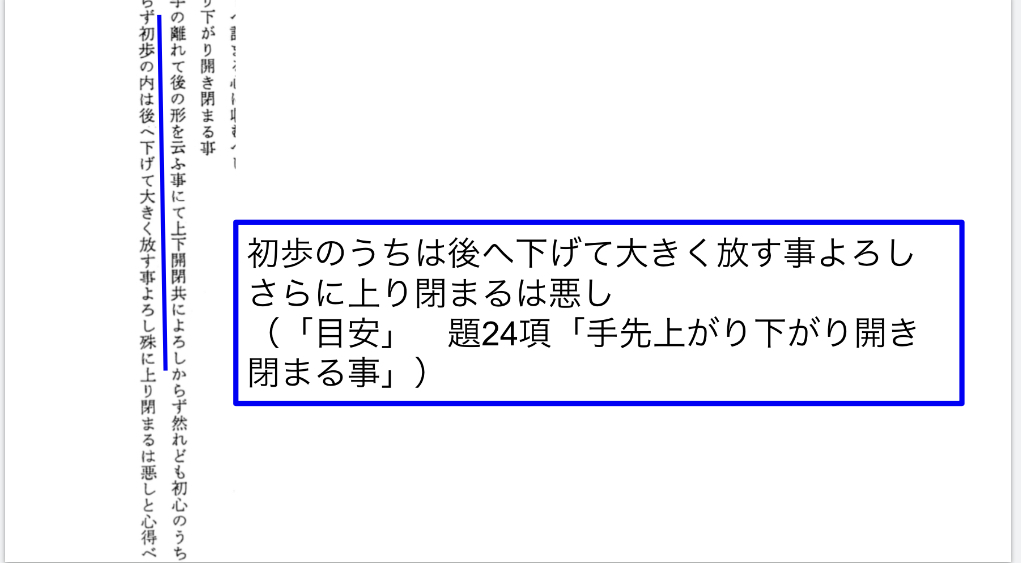

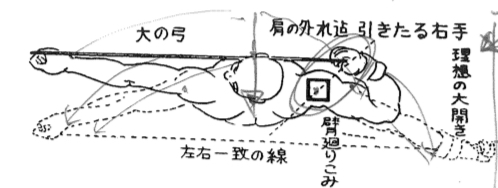

古くの文献には、初心者の場合、弓道におけるある技を取得するために、「大きく引いて、両腕を大きく開いて、下に落とす引き方」を教えても良いです。

実際に、このやり方は弓道教本三巻でも最初に行うべき引き方と紹介しております。

しかし、弓道連盟の場合、この引き方を「型が崩れた引き方」と捉えられます。

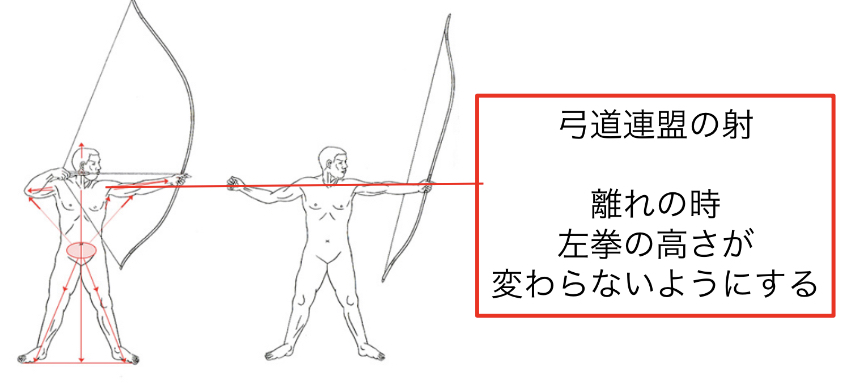

連盟では、離れの時に「左拳の高さが変わらない」ことが前提ですからです。

だから、初心者であっても、左手、左腕を固めようとします。

すると、左胸が前に出やすくなるため弦が腕に当たりやすくなります

離れで右手を不意に下に切るように離すと、矢は上に行きすぎてしまい、場外に飛びます。

だから、怪我をします。

しかし、こういう食い違いが起こっても仕方ないです。

弓道連盟の指導者はこの引き方しか教えられないからです。

だから、指導をするときは、やたら初心者の腕や肩を触ると思います。

そうして、最初に型を固めることが指導と思いこんでいるからです。

こういう触られ方をすると、余計に肩や腕を柔軟に弓を持ちながら動かせなくなります。だから、どんどん引けなくなります。

本当は、初心者って一番安全な引き方しかできません。8ー10kgしか引けないし、飛ばないためです。

しかし、左手の手の内を固め、左腕を動かさないように力ませられ、それを指導と言われてしまうと、どんどん腕や肩の力みがとれなくなり。

スムーズに矢が離せず暴発、怪我

となるのです。

これは、弓道連盟が自分たちの射の基本がそもそも基本ではないことを自覚しない限り、この問題は残ると思われます。

今は初心者であってもだいぶ自由に弓を引かせてくれる環境が出てきていますが、まだまだうまく指導できる人がいないのも事実です。

解決策は簡単

です。

次のように頭を切り替えてください。

弓道連盟で行う形式的な稽古に自分なりに合理的に良い理由を理解すれば良いのです。

3ー6ヶ月の稽古がかなり気持ち的に楽に行えるようになります。

では、

・形式的な稽古を行う具体的な意味をしっかり覚えておく

ようにしましょう。それは、

弓道で教える作法をやればやるほど、引き方がどんどん良くなる

と理解してください。

アーチェリーは弓の引き方をよくするために、引き方を研究しますよね。

しかし、弓道の場合は違います。

基礎で教える作法を繰り返すほど、引き方がうまくなる

と思ってください。

なんとなくの基礎ではなく、「ガチの基礎」です。

ここの3ヶ月の形式的な練習を繰り返し行うほどに、後の弓を引く動作がやりやすくなると理解してください。

具体例を挙げます。

古くの文献のお話をすると、

八節という一つの動作に100個以上の体を通して学ぶ教えがあります。

これを自分の体で体得するのが稽古です。

執り弓の姿勢というのがあります。

なぜ、執り弓の姿勢はこの構えになっているのか?

答えは、この状態が弓を持っている時に「自分の体が最も心が落ち着く状態」を感じ取れるからです。

まず、弓道の目標は、昔弓道連盟を立ち上げた第一人者、宇野要三郎先生は「射は自然の理を動作で表現すること」と解説しました。

そして、作法は、「その自然な動作、射をするための準備」の動作になります。

つまり、あの作法の形は、

次の八節動作の際に、より心が落ち着き、体が整った状態(自然な状態)にするためにあります。

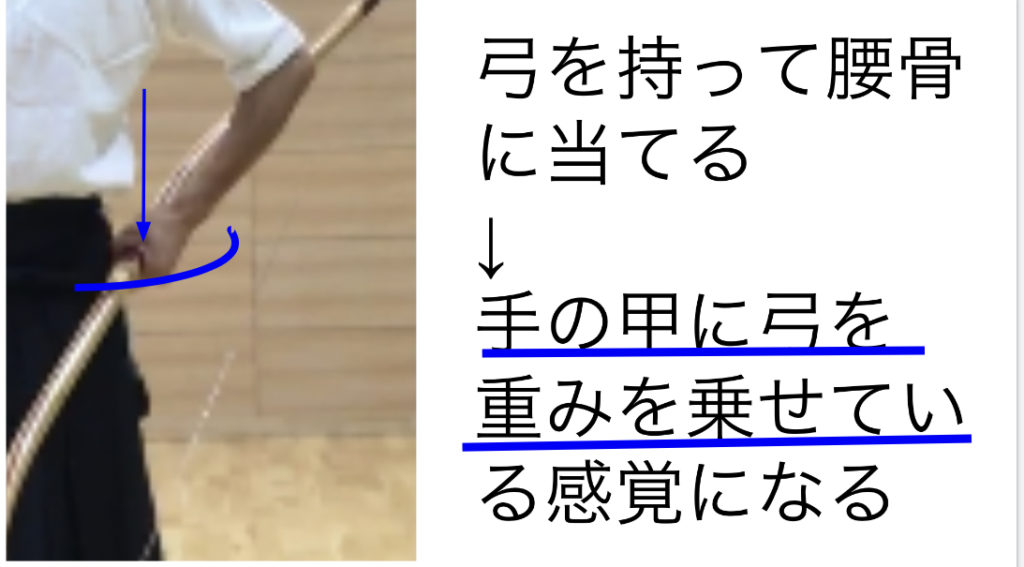

では、そのために弓と矢を手の間に挟んで腰骨に置く必要があるのか?手の甲が大切です。

執り弓の姿勢のとき、手の甲を下に向けますよね。これは力を抜いた時に、弓と矢が手のひらを通して手の甲に重さがのる感覚を得やすくなります。

このように、手の甲に重さがかかると、両腕全体の力みが抜けて、姿勢が伸びます。呼吸もしやすくなります。

つまり、弓矢を使って、背筋の伸びと呼吸のしやすい姿勢を作ることができます。

そうすると、執り弓の姿勢を意識的にしたくなりませんか?

正しい執り弓姿勢を作れば、自分の筋肉と心が整うのだから、

どうして、手の甲に重さを乗せた状態で立ち、歩く必要があるのか?それを続けると、大三動作(弓を押し回す動作)がしやすくなるからです。

手の甲に弓を乗せたままにして、弓を軽く握って上に上げて弓を押し回してみてください。弓を左手で回しやすくなります。これは手の甲に圧力をかけると、手のひら側の筋肉が緩むからです。

つまり、あなたが執り弓の姿勢の構えをするほど

・両手の状態によって体の状態が観察できるようになる

・持ち方に慣れると、自然と弓矢を開く動作も上手くなっている

・執り弓姿勢に慣れると、後から覚える動作がやりやすくなっている

と思ってください。3ヶ月の体配の期間を行うことがだんだん肯定的に捉えられるようになってくると思います。

つまり、執り弓の姿勢がきちんと行えると、弓の引き方もうまくなるわけです。

つまり、3ヶ月間は、

正しい執り弓の姿勢を繰り返していくと、あとの八節動作がとんでもなくやりやすくなる。

弓道の面白いところは、弓の引き方と関係ないように見える動作を続けると、うまくなるスピードが速くなる。

ことを覚えておいてください。

この正しい執り弓の姿勢、歩き方、立ち方は、次の項目で詳しく紹介しております。

本当であれば、これは連盟の先生が教えなければいけませんが、これを説明できる先生はほぼいないので、

ゴム弓は市販で売られているフィットネス用品のゴムチューブと同じ素材です。

そんな強くない素材で、筋肉が固まって戻らなくなることなんてありません。

このように、連盟の先生の中には、根拠がないことをいう先生がいますので、気をつけてください。

ということで、まとめると

・ほとんどの人が弓道教室の段階でやめていると理解しましょう

・基本的なゴム弓をとりあえず、引いて離せるようにする

・自分で道具を買う

・弓を引く動作を1人で繰り返しやっておく

こうすれば、弓を継続して引けるようになります。ぜひ、続けていきましょう。

次に、最低限道具の使い方についても覚えていきましょう。