あなたが離れの引っかかりがすぐに取れる指の使い方裏技を公開します

腕力ゼロでも開ける体の使い方 ー

「腕力ではなく姿勢」で弓が開く。胴造の本質を知らずに強弓は開けません。仲間が強弓に進む中、自分だけ取り残されたように感じている弓道中級者の方へ、肩や腕を壊さずに無理なく弓力を上げる秘訣をお伝えします。

参考動画

離れが引っかかりが起こってしまうときにそれを防ぐ裏技

<やること>

浅い懸けから深い懸けに変えてみましょう。

「中指、人差し指で抑える」から「親指を引いて、親指で弦を引っ掛ける」ようにしよう。

<理由>

離れの引っかかりの原因は中指からきている、親指を引けば、押さえつけすぎで引っかかりが消える

<対策>

親指の付け根をしっかり内側に引いてから、中指と人差指をおくようにする

なぜあなたの離れは引っかかってしまうのか?

弓道を続けていると、必ず直面する大きな壁があります。それは「離れの引っかかり」です。

あなたも経験したことがあるのではないでしょうか?会で完璧に決まったと思った瞬間、離れで指が引っかかり、矢が思った方向に飛んでいかない。何度練習しても、離れがスムーズにいかず、的中が安定しない。

そこで多くの人は、

- 引き分けで肩に過度な負担がかかり、痛みを感じる

- 何本引いても離れが鋭くならない

- 強弓への移行を考えても、体への不安が先立つ

だけど、心配する必要はありません。この問題の根本原因は、取り懸けの指の使い方にあります。

99%の弓道家が無意識に行っている間違った取り掛けが、肩を痛め、引き分けを妨げ、離れを悪化させているのです。

安心してください。これらの問題は全て、正しい知識と技術で解決できるのです。

「深懸」と「浅懸」を理解する

離れの問題を根本から解決するために、まず理解すべきは「深い懸け」と「浅い懸け」の違いです。

浅い懸けの特徴

中指と人差し指に先に力を入れる懸け方です。この方法では:

- 親指の感覚が少なくなる

- 弦がかかっている感覚を掴みにくい

- 離れで引っかかりが生じやすい

深い懸けの特徴

親指に先に力を入れる懸け方です。この方法では:

- 親指の付け根にしっかりと引き込める

- 弦が体の内側により深くかかる感覚が得られる

- 離れが非常にスムーズになる

四つ掛けを使用している場合、この深い懸けが自然にできるようになります。手の形をそのまま活かして乗せることで、親指に適切な圧力がかかり、深いかかりが実現できるのです。

この方法で得られる3つの変化

1. 何本引いても疲れない体になる

正しい取り懸けにより、腕の筋肉に頼らない引き方ができるようになります。肩への負担が激減し、長時間の練習でも疲労を感じにくくなります。

2. 引き分けがどんどん大きくできる

親指を内側に曲げる筋肉を正しく使うことで、引き分けが楽になります。無理な力を使わずに、自然と大きな引き分けができるようになります。

3. 離れが鋭く、確実になる

深い懸けにより、離れで弦が後ろにバッと出しやすくなります。引っかかりがなくなり、思い通りの離れが実現できます。

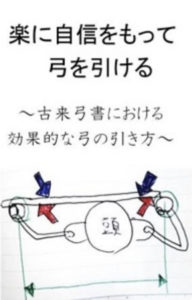

尾州竹林弓術書に記された真実

実は、この「深い懸け」の概念は、古くから弓道の古典に記されています。尾州竹林弓術書では、掛けについて5つの段階が示されており、その中で「浅深」という概念が詳しく解説されています。

古典では、「浅深とはその好むところに従うによって浅深と立てたり」と記され、単純に三つ掛けが浅く、四つ掛けが深いということではなく、指の使い方そのものに本質があることが示されています。

【尾州竹林弓術書 原文】

四に淺深ヲ以て时々矢數川に射手に相應を用うる事を云ふ事也。淺深とは実の射手の如く所に臨て矢數に用うると云ふ事は此の所、數には淺き題を用うる事よさきなど人々を後に誡つて本文にははしたるなるべし。矢の本誓を作らし頃は末だ矢數と淺深と云ふは时々矢數に用うるといふ事の先の隨他經武の日は人によりえた光の慮他患事のはをつめつくる事にあらず末に至つて矢前こえて光の慮に兢然乱るしたる煙と呼され此忽然するに此の四事は爰かゝし此故此の聲に時望されるへし光も矢數には四望用うると云ふ事不可也然ども此の害にあらす

※古典の教えに基づき、現代の弓道実践に活かすことが重要です

この古典の教えからも明らかなように、多くの矢をかけるために四つ掛けを使うのではなく、正しい指の使い方を理解することこそが重要なのです。

今日から実践できる具体的な取り掛けの方法

深い懸けの具体的な手順

- 親指に先に力を入れる

親指の内側に曲げる筋肉を使い、親指の付け根ではなく、親指の腹の部分に力を入れます。 - 親指を内側に引き込む

親指の付け根にグッと引き込むような感覚で、指を柔らかくします。 - 中指で弦を軽く支える

親指の動きを先に行った後、中指で弦を軽く支えます。強く押さえる必要はありません。 - 弦が内側にかかる感覚を確認

この状態で引くと、弦がより体の内側の方にかかった感覚が得られます。

三つ弽でも実践可能

四つ弽を使用していない方でも、この原理を応用することができます。三つ懸けの場合は、意識的に親指を内側に力を入れ、人差し指と親指の間に力を入れるような使い方をすることで、深い懸けに近い効果を得られます。

重要なポイント:

中指と人差し指で押さえつける力が強くなりすぎないよう注意してください。この部分の力が強すぎると、引き分けと離れに悪影響が出てしまいます。

さらに深く学びたいあなたへ

理論弓道で本格的に学ぶ

今回ご紹介した内容は、弓道上達の入り口に過ぎません。さらに詳しい理論と実践方法を学びたい方は、以下のリソースをご活用ください:

- 月末オンラインセミナーでの詳細解説

- 非公開動画10時間以上のコンテンツ

- テキスト600ページ以上の弓道理論

- 個人指導による八節体配完全マスターコース

こんな方に特におすすめです

この技術は、以下のような方に特に効果的です:

- 弓道歴2年以上の中級者で、基本的な動作は身についているが、さらなる向上を目指したい方

- 離れの引っかかりに長期間悩んでいる方

- 強弓への移行を考えているが、体への負担を最小限にしたい方

- 肩や腕の痛みで練習に支障をきたしている方

- 的中の安定性を向上させたい方

- 古典に基づいた正統な弓道を学びたい方

また、弓具のフィッティングが適切でない場合は、まずそちらを調整することをお勧めします。特に弓掛けのサイズが合っていないと、この技術の効果を十分に実感できない可能性があります。

今すぐ試してみましょう

理論だけでは上達しません。今すぐ、次の練習で実践してみてください:

今日の練習でやること

- まず浅い懸けを確認

現在の取り懸けで、中指と人差し指に力が入りすぎていないか確認してください。 - 深い懸けを試す

親指に先に力を入れる方法を、実際の弓で試してみてください。 - 感覚の違いを確認

離れの感覚がどう変わるか、引き分けが楽になるかを確認してください。 - 継続的な練習

新しい感覚に慣れるまで、継続的に練習してください。

最初は違和感があるかもしれませんが、正しい方法を続けることで、必ず上達を実感できるはずです。

あなたの弓道が変わる瞬間は、今この瞬間から始まります。

腕力に頼らず、正しい姿勢と技術で、理想の弓道を実現してください。仲間が強弓に進む中で取り残される不安は、もう必要ありません。あなたも必ず、楽に強弓を引けるようになります。