1-1 呼吸が弓の力を倍増させる科学的な理由

弓を強く引こうとするとき、どうしても肩や腕に力が入ってしまうのは、からだの使い方を間違えているからです。

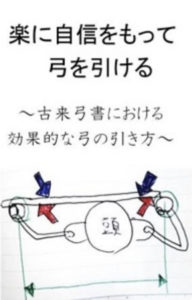

人間のからだには、姿勢を支える大きな筋肉と、細かい動きを担う小さな筋肉があります。腕の力だけで弓を開こうとすると、小さな筋肉が先に働いてしまい、関節の動きがせまくなってしまうのです。

結果として力は出にくくなり、どれだけ頑張っても弓は思うように開きません。

この解決方法は

呼吸

にあります。呼吸を整えると、筋肉が働く順番が変わるのです。息を吸うと横隔膜が下へ下がり、おなかの内側に圧力がかかります。からだの中心が内側から支えられることで、股関節まわりや背中の大きな筋肉を使えます。

骨盤と肋骨が安定し、腕はぶらさがるだけで自然に伸びる準備が整います。

あたかも、腕ではなく、土台によって、体を通じて広がる力で弓が開かれる様になります。

次に、この様な状態を作るにはどうしたら良いかを考えます。結論

1吸う→少し息を止める→吐く様にする

これを意識してください。

この様にする理由は、横隔膜を下に下げて静止させやすくするためです。

呼吸によって、姿勢を安定させて、腕の伸びを強くするためには、横隔膜を下げる必要があります。

早速やってみましょう。両肩を開いてください。そして、上半身をリラックスさせて、息を吸うと、横隔膜は自然に下へ移動します。

そこで、息止めます。息を一瞬止めると反動で肩が上がりやすくなりますが、土台がしっかり立っていれば上下にぶれることはないのです。やさしく吐くと、肋骨はゆっくりとすぼまり、肩甲骨は下へ下がり、上腕は自然に外へ回ります。離れに向かう直前の伸びは、吐く流れに乗った弾力でつくられます。

この後、両腕を左右に伸ばしてみてください。とても両腕が伸ばしやすくなるだけでなく、どこまでの腕の筋肉が伸びる感覚が得られると思います。これが、「呼吸によって、腕の伸びが二倍高まる感覚」です。

呼吸は筋肉への信号にも影響を与えます。

息を吐くほど迷走神経の働きが強まり、余計な興奮が静まります。手先のこわばりがゆるみ、握り込みが軽くなります。これが、「無限に腕が伸び続ける感覚」につながります

吸って準備し、からだの内側にある圧力と神経のバランスが整うと、腕の筋肉だけでつくる力よりも速くて大きな力が無理なく出せます。

呼吸が浅いと筋肉が伸びていく連鎖は崩れます。肩が先に上がり、肋骨はばらばらに動き、背中の膨らみは消えてしまいます。おなかの圧力が低いので腰は反り、股関節は前で詰まります。結果として肘は前に出て、弓の張力にからだが負けてしまうのです。

射がうまくいかない感覚は、努力不足ではありません。呼吸の問題です。

まず呼吸を整え、つぎに姿勢が追いかけ、最後に腕が動く。順番を守るだけで、同じ弓でも感じる重さが変わります。

呼吸は数字で確かめると納得しやすいです。たとえば吸う四、止める一、吐く六の配分で二十秒前後を一周期にします。吸うときは、両肩を後ろに開いて、背中から吸うように、止めるときは肩が上がらない範囲で一拍、吐くときは喉を細めず肋骨が指一本分ずつしぼむ感覚をたどります。

回数をむやみに増やさず、質を確かめながら三から五周ていどにとどめます。息の音が小さく、視界が広く、気持ちが落ち着いてきたら、「伸びが出始める土台が働き出した合図」といえます。弓を持たない状態で配分を定着させると、道具を持ったときにも乱れにくくなります。

1-2 阿波研造が伝えた呼吸の核心と現代的理解

弓と禅において、オイゲンヘリゲルと阿波研造とでこの様なやりとりがあります。

あなたが正しく引けないのは、呼吸が正しくないからです。

息を吸い、少しとめ、少しずつ吐いていくと、一人でに呼吸が整います。そうしていくと、精神力の根源が見出されるだけでなくそれらが四肢に注がれる

と解説しています。

阿波研造が説いた呼吸は、ただ空気を出し入れする動作ではなく、心を落ち着けるのでもなく、弓を開く動作全体の要でした。息を吸って横隔膜を押し下げ、内側の壁をしっかり張る。一瞬だけ静止し、つぎにゆっくり吐き出す。表面的にはそれだけの流れに見えますが、内側では筋肉の緩みと伸びの切り替えが起こり、肩や腕の余分な力が抜けていきます。

呼吸をていねいに行うほどに、弓を「力で押し開く」のではなく「呼吸に導かれて開く」感覚が芽生えます。一度身につくと、弓を扱うときだけでなく日常の姿勢や集中の質にまで影響を与えるのです。

現代の解剖学で説明すると、横隔膜が下がるときに腹腔内の圧力が高まり、体幹の安定性が増します。これにより、背骨がしっかり支えられて、肩甲骨や上腕の無駄な力みをほぐすことができます。そうして、肩甲骨と腕の位置が整い、腕は自然に外へ回りやすくなります。一瞬の息止めによって、この状態を記憶し、吐き出す過程で胸郭はゆるやかに閉じ、背中側の筋肉が下へ下がるように働きます。

腕を自然に伸ばし、最後に弓の力を解き放つ「離れ」へと導くのです。呼吸が姿勢と連動し、動作の流れをつくっていく仕組みを理解すると、単純な「息継ぎ」ではなく精密な身体操作であることがよく分かります。

なぜ阿波研造は呼吸法をこれほど重視したのでしょうか。呼吸が心の状態を直接変える力を持っているからです。息を止める一瞬に緊張が高まり、吐くときに解放が訪れます。心に緩急を生み、集中を深めながらも余計な力みを手放す感覚を育てます。

射の最中に「こうしよう」と意図して操作すると動きが固まりますが、阿波研造はその意図や意識自体を否定しています。呼吸に身を任せ、動作の流れが自然に進み、力を抜くほど腕がどんどん外へ伸ばされていく状態を作っていきます。

だから、阿波研造が弟子に

考えるな、ただ呼吸に従え

という指導は、科学的に見ても自律神経のバランスを整える合理的な方法といえます。

呼吸が深く安定すると副交感神経が優位になり、余計な興奮は落ち着きます。吸う動作は交感神経を働かせ、力を立ち上げます。緊張と弛緩の波こそ、呼吸にリズムを作り、心が安定し、筋肉をどこまでも伸ばせる様になります。

私たちが日常で感じる不安や焦りは、多くの場合呼吸が浅く速くなっているときに起こります。強弓を前にして「引けるだろうか」と不安になると呼吸は浅くなり、肩や首が固まります。呼吸が浅く、吸うばかりに、呼吸のリズムが整っていません。

一度立ち止まり、ゆっくりと息を吸い、静かに吐くと心の波は静まります。呼吸を整えることは心を整えることであり、心が整えば動作も自然に整うのです。

呼吸法を実際の稽古に取り入れる際は、長さや配分が重要になります。吸う四、止める一、吐く六といった割合で繰り返すと、動作のリズムが自然に整います。短すぎると緊張がほどけきらず、長すぎると意識が力んでしまいます。適度な長さを探りながら繰り返すことで、からだの内部に心地よいリズムが根づいていきます。リズムに乗ると、矢を放つ瞬間に余計な操作をせずとも自然に切れのある離れが生まれます。

余計な力を使わない、余計な思考を持ち込まない、余計な動作を加えない。呼吸は「引き算」の入口なのです。呼吸を通してからだの内側を整えると、技術は自然に磨かれていきます。

呼吸を変えれば姿勢が変わり、姿勢が変われば動作が変わり、動作が変われば結果が変わります。連鎖の始まりはすべて呼吸なのです。

1-3 姿勢と呼吸が連動すると弓力は自然に増す

この様に、呼吸で腕がさらに伸びれる様に、適切な姿勢を理解する必要があります。

その呼吸の答えは、

・骨盤を起こす様に持ち上げる

・内腿を寄せる

・肩を広げる

この三つを行ったあと、呼吸動作をしてください。

この様に姿勢を整えると、肩甲骨は下に下がり、肘は後方へ滑らかに動きます。呼吸によって姿勢が整うと、腕に頼らずとも弓の張力を骨と大きな筋肉が受け止めるため、弓力が増しても無理に感じません。姿勢が崩れたまま呼吸をしても、背中に空気は入らず、肩や首だけが硬直してしまいます。呼吸を深めたいなら、まず姿勢を置き直す必要があります。

では、どのような姿勢が呼吸を深めるのでしょうか。骨盤が立ち、背骨が自然なS字を描き、肩が落ちている状態です。骨盤が後ろに倒れると背中は丸くなり、横隔膜は十分に下がりません。骨盤が前に傾きすぎると腰が反り、おなかの圧力が抜けてしまいます。ちょうどよい位置に骨盤を置くと、背骨は積み木のように安定し、呼吸は自然に深くなります。

まず、骨盤を持ち上げて、両足を寄せてください。骨盤を持ち上げるようにすると、両脚を中心に寄せやすく感じると思います。その状態で、両太ももの筋肉を少しリラックスさせる様に力を抜いてみてください。すると、両足が自然に腰幅以上に開かれます。

骨盤の底が引き上げられ、おなかが持ち上がりながら脚が地面方向に伸ばされる感覚を得られます。この状態で息を吸い込むと、横隔膜が下がり、肩甲骨が自然に下へ下がります。この感覚をつかむと、弓を持ったときに腕が軽く感じられます。

弓道の稽古では「息を吸いながら腕を上げ、吐きながら下ろす」といった順番がしばしば語られます。通りに動作を合わせようとすると、呼吸の自然な流れが失われ、かえって肩に力がこもることがあります。

大切なのは、息を止めずに流れるように呼吸を続けることです。姿勢ができていれば、吸うときに腕が上がろうが、吐くときに下がろうが、力の伝わり方は乱れません。呼吸と姿勢がつながっていれば、動作の順番に細かくとらわれる必要はないのです。呼吸が途切れず、背中に広がる感覚さえあれば、自然と弓力は高まり、矢勢も増していきます。

私の経験でも、姿勢を整えずに呼吸だけを意識していた時期は、思うように弓が開きませんでした。息を深く吸っているつもりでも、背中は動かず胸だけが膨らんでいたのです。骨盤を立て、内ももを寄せることを意識してから、呼吸の質が変わりました。

背中に空気が入る感覚をつかむと、腕の力はほとんど使わずに弓が開くようになったのです。変化は劇的でした。それまで「さらに腕を鍛えなければ」と思っていましたが、必要だったのは筋力ではなく姿勢と呼吸の調和だったのです。

呼吸を稽古に取り入れることで、腕の筋肉に頼らず体幹と大きな筋肉が働く習慣が身につきます。矢勢が増し、離れは切れよく、矢は素直に飛んでいきます。読者がもし今まで呼吸を軽視してきたなら、違いを体感することで驚くはずです。仲間に追いつくために筋力をつけようとするよりも、呼吸を整えるほうが速い道であることを理解できるでしょう。