弓道を稽古していて、「どのような引き方をしていれば、正しい方向に進んでいるのかわからない」とお話する人が多いです。当サイトでは練習会を行いますが、熱心に勉強される方の疑問で「私は一体何を行なえば良いのですか?」と投げかける方は非常に多いです。

また、初心者の方では、9割以上の方が「弓道って、どのように稽古していれば、とりあえずいいのか知りたい」という方もいます。そして、錬士、教士の世界の方は、社会人、学生に講習会を企画したとき、率直にこのような質問をされて歯切れの悪い解答をしてしまうときがあります。

このように、弓道において「どのように弓を引くのが正しいのか?」という質問はすごく難しいように聞こえます。しかし、古くの書籍を読んでいる方であれば、このような解答にきちんと正確に答えることができます。それでは、弓道においては「何を持って」正しいか正しくないかを考えれば良いでしょうか?

正しいかどうかはその人が怪我をしないか

弓を引いていて、「的中している=正しい引き方」をしていると考える人がいます。しかし、そのような考えは古来弓道の書籍には記されておらず、むしろそのように考えることは弓道の稽古にならないと説明しています。

アメリカで弓道を稽古される方は「弓道はインナーターゲット(心の内部に潜む的)を狙うものであり、アーチェリーのように的に中てることを追求する武道ではない」とも説明しています。このような、供述、弓道書籍の観点からしても、「的に中たっている=正しい引き方」とはいえません。

それでは、弓道における正しい引き方とはどのようなものでしょうか?その答えは簡単であり「怪我をしない」弓の引き方です。

一言で言ってしまえば、身体に負担なく、無理な引き方をしていないことです。弓の反発力に対してきちんと体で受けとめ、関節に変な歪みがない射型を指します。このような引き方を実践すれば、どのような方も変に悩むことなく、矢飛び良好な射が実現されます。

弓道教本は、数々の引用文献を多用して、出版されています。その中で、中国の射法書には「射学正宗」があります。この書籍の著者である高熲(こうけい)氏は、40歳前後で何も考えずに弓を引いていたために、身体に負担をかけて深く悩まされいたいたという記述があります。そこで、弓の引き方を合理的に考え、射法を体系化して説明しました。

その中で取り入れられたのが「穀(こく)」です。

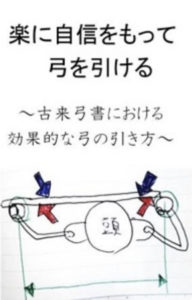

「穀(こく)」とは、弓を最大限に押し開いた状態のことです。このとき、左親指の付け根ー左ひじー左肩ー右肩ー右ひじまでの筋肉を最大限に伸ばし、関節に歪みをなくすことを強調しています。もしもこれができなければ、弓を適切に引くことができないと説明しています。

「穀(こく)」の状態とは、弓道教本の用語では「引かぬ矢束」と同義です。このような、左親指根から右ひじまでの筋肉を最大限に使った弓の引き方をできなければ、どんな教えを受けても「弓道での悩み」は尽きなくなります。

ただ、そうは言っても、多くの人は根拠のないよくわからない弓の引き方を受けてに教えようとします。本や誰かから聞きかじった情報をきちんとした説明のないまま受け手に教えます。

当然ですが、受け手は指導者に反論することができません。なぜなら、その場で意見を言ってしまうと指導者に嫌われて、教えてくれなくなるからです。すると、受け手は本当に正しい弓の引き方がわからないまま間違った方法で稽古してしまいます。

すると、知らず知らずに筋肉に負担がかかってしまい、怪我をしてしまいます。実際に私が教えた弓道関係者には「指導者に高圧的に教えられ、実践したら稽古終わりに腰を痛めてしまい、学校を休んでしまった」と嘆いていた人がいます。

当サイトでも、弓の引き方を教えるときに、「弓を引くときは手首をひねらないといけない」「左腕を雑巾をしぼるように押しなさい」といった疑問や意見をぶつける人がいます。つまり、上に述べたように「正しい引き方が何かが」把握できていない人です。

そのような人の場合、私はkg数が大きい弓を渡してあげて「引いてください」と伝えます。すると、100%の人たちがその弓を扱えず、体の痛みを訴えます。これは、身体に負担のない弓の引き方ができていないことがわかります。

本当に身体に負担のない体の使い方を行なえば、たとえ弓のkg数が上がったとしても問題なく引くことができます。なぜなら、弓には身体に負担のない「押す方向」「筋肉の働かせ方」が存在するからです。実際に当サイトの練習会を行ったとき、60歳後半の主婦の方が身体の働かせ方を学んで、17kgの弓を引けるようになるまで成長した人もいます。

つまり、弓のkg数が上がった瞬間に使えない「弓の引き方」は全て無駄であるといえます。そのような弓の引き方を学んだところで、後で身体に余計な力みや骨格の歪みが出ています。

本当はそのような価値のない弓道の情報にとらわれている場合ではないのです。身体に無理なく稽古をすることが、そのため、この記事を見ているあなたは弓において正しい引き方は目に見えて存在し、体現できるものと捉えて稽古をしてください。

右ひじに注目する

それでは、先ほど述べた「身体に負担なく、怪我の少ない引き方」を会得するにはどうすれば良いでしょうか?それは、教本二巻の神永範士の弓の引き方を参考にします。

もしも、最大限まで筋肉を活用して弓を引いているなら、「右ひじが肩の後方まで入る」くらい引くことができます。これを実践して引くようにしましょう。この引き方を会得できれば、ひとまず身体にかかる負担は大きく軽減できることがわかります。

ただ、大部分の人たちがここまで引くことは困難です。弓道において「妻手」「右肘」は視界に入らないため、自分の右ひじがどのような位置あるのか把握しずらいです。

そのため、最初は小指を締めて、取り懸けをきちんと整えてから弓道の稽古をしましょう。そして、右ひじの位置や場所にとらわれず「とにかく押し続ける」ことを意識してください。すると、離れでゆるみにくくなり、矢が素直に真っ直ぐ飛ぶようになります。

ただ、厳密にいえば、この教えが間違っている可能性があります。なぜなら、この教えは「胴づくりで上半身が力みがないこと」「打ち起こしでの肘の位置が適切であること」「手の内で指に無駄な力みがないこと」を前提としているからです。もし、上に述べた内容を実践し、ただ取り懸けを修正をしただけでは、身体に負担のない引き方を実践するのは困難です。

その場合は、「一時的にではなく、継続的に弓道を学ぶこと」が大切です。実際に身体に負担のない引き方が体現できる人に学び、稽古方法から何を行なえばいいか一つずつ聞くのです。このように、弓の引き方における重要な要素をひとつひとつ取り入れていき、射の中身を充実させていけば、あなたの射のレベルは確実に向上します。

ちなみに、当サイトの練習会で、定期的に参加されているお客様(60歳以上の方です)は、取り懸け、打ち起こし、胴づくりにおける筋肉の働かせ方を変えたことで、長年悩まされた左肩、左腕の痛みを改善された方もいます。ひとつずつ確実に学べば、どのような身体の負担も確実に軽減させることができます。そのため、弓道教本に記された「自然体」は実在すると言えます。

このように、弓道において「何を行なえば正しいのか?」に対する解答を自分自身で正確に把握しておきましょう。その視点を持つだけで、あなたが弓道を稽古する上で何を行なえば良いかがわかります。後はひとつずつ弓の引き方や体の仕組みを学び、当てはめていくだけです。