保護中: 基礎7、その他。初心者が特にかかりそうな悩みに関して、合理的に解決するコーナー

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

初心者上達プログラム

初心者上達プログラム

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

初心者上達プログラム

初心者上達プログラム

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

初心者上達プログラム

初心者上達プログラム

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

初心者上達プログラム

初心者上達プログラム

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

初心者上達プログラム

初心者上達プログラム

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

高橋弓論

高橋弓論

こんにちは、 皆様お久しぶりです。 今回は、打起こしについて 古文の内容を調べて、 その結果、適切な腕のあげ方を解説いたします。 正直うと、打起こしでやることは、 ほとんどないですね。 これだけで十分です 重要なのは、「…

高橋弓論

高橋弓論

高橋弓論 ■足踏みの前後のずれをなくす方法 こんにちは、 足踏みの考え方で、 「身体が前後左右にぶれないようにする」 ことは大切と説きます。 では、具体的にどのように抑えれば良いか 方法はご存知ですか? 次のように引けば…

未分類

未分類

オンラインサロンを運営し、古い文章から、合理的な弓の引き方を解説しております。 よろしければ、一緒に勉強しましょう。 具体的な文献(本多利実氏「弓術講義録」より) これまで、尾州竹林弓術書、中学集、目安、阿波建造、梅路見…

正しい弓道教本の読み方

正しい弓道教本の読み方

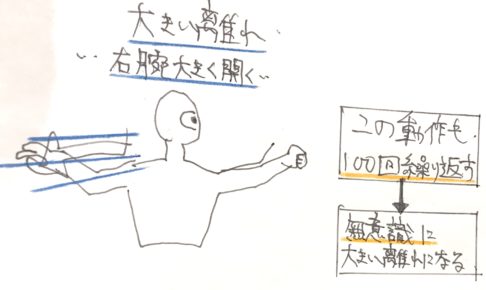

最後に離れの内容を解説していきます。 ここまでの打起・引分・会での体の使い方を学んで実践すれば、弓を楽に押し開けるのが体感できました。 次に、矢をまっすぐに離すために離れ動作を勉強する必要があります。 しかし、教本で離れ…

正しい弓道教本の読み方

正しい弓道教本の読み方

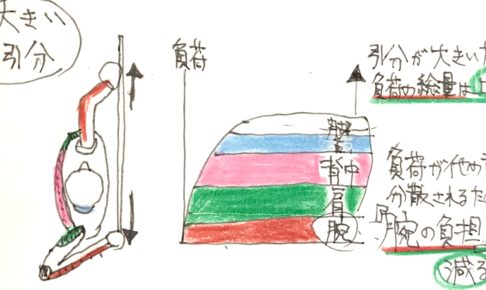

次に、会の内容を説明していきます。 その前にこれまでの内容を振り返りましょう。 まず、引き分けで ・いないいないバァをして両肘を外側に開く そして、 ・そのまま両腕を開き続ける ここまで解説しきました。 上記の内容を実践…