弓道で矢を真っ直ぐに飛ばすために、二箇所の筋肉を最初に見よう

弓道で楽に弓を引き、的中するための考え方をご紹介します。 まズ、弓道を目指す目的は的中です。そのためには、矢を離す瞬間に両腕を均等に伸ばし、開く必要があります。 アーチェリーの場合は異なります。 アーチェリーは左腕を伸ば…

高橋弓論

高橋弓論

弓道で楽に弓を引き、的中するための考え方をご紹介します。 まズ、弓道を目指す目的は的中です。そのためには、矢を離す瞬間に両腕を均等に伸ばし、開く必要があります。 アーチェリーの場合は異なります。 アーチェリーは左腕を伸ば…

高橋弓論

高橋弓論

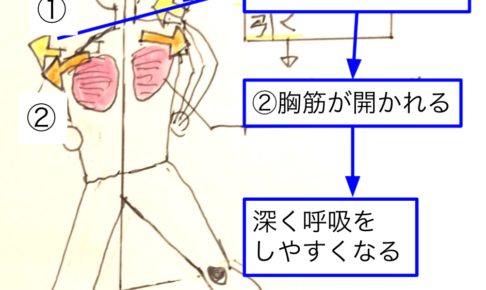

本日は、弓道で確実に的中を得るための必要な考え方を解説し、その上でなぜ弓道が難しいかの理由をまとめて行きます。 とはいえ、とてもシンプルな内容です。 弓道で楽に弓を引くためには二つの部位の使いを考える まず、弓道を目指す…

高橋弓論

高橋弓論

綺麗な姿勢で楽に弓を引くためには、「丹田を意識する」ことは大切とされています。 ただ、実際には丹田の意識の仕方は、誤解もされており、正しい意識の仕方を知らない人もいます。 そこで、今回は丹田を自然に意識する方法について解…

高橋弓論

高橋弓論

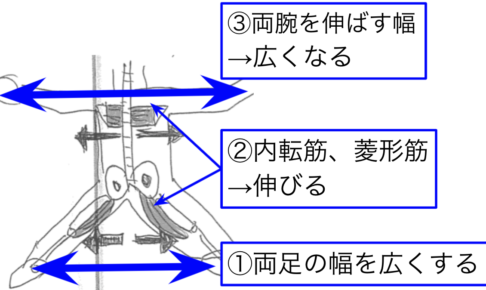

こんにちは、今回は、足踏みについて、楽に弓を開くための方法を解説して行きます。 足踏みは、弓を引く技術を向上させるために大切なものですが。 既存の常識から外れたことを行うことで、今よりも楽に引けるようになります! 一般的…

未分類

未分類

本日は、弓道における「間違った認識」を正しくし、弓を適切に引いていく具体的手法を解説していきます。 多数の文献を読んでみると、手の内の適切な形は「少しだけ手首が上に上がった状態」が適切とわかります。 ■会で親指を上に向け…

高橋弓論

高橋弓論

◼️弓構えは台形に構えるのが良い 弓道初心者の場合、円形の弓構えは最初やりずらいかもしれません。 そこで、円形に構える弓構より、楽に弓を開ける弓構えを紹介します。 それが、台形の弓構えです。 …

高橋弓論

高橋弓論

こんにちは、 本日は、矢が上下前後にはずれてしまった時の対処方法について解説していきます。 私が教える場合、「矢の長さいっぱい引くこと」を前提に、そこから矢が上下左右にはずれてしまった場合の対策方法を考えます。 まず、矢…

高橋弓論

高橋弓論

いつもありがとうございます。 ついに、オリンピックは開催されるようですね。 本日は、詰合伸合についての具体的な意味を解説していきます。 ■伸び合い、詰め合いの本当の意味 伸合、詰合の言葉をわかりやすく説明 結論から言いま…

高橋弓論

高橋弓論

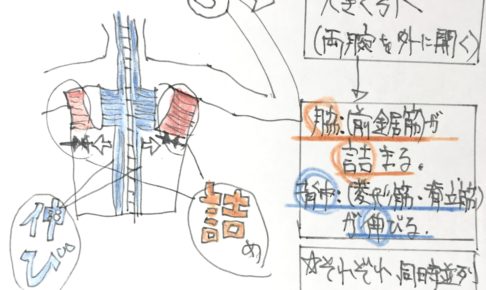

弓道の打起の指導で、 打起で肩が上がってはいけない とお話をされます。 これは、昔の弓道の本で、 打起は弓が天高く、身は地に沈むようにと言う教えから来ています。 弓を打ち起こした時に一緒に肩が吊り上がらず、身体全体が沈む…

高橋弓論

高橋弓論

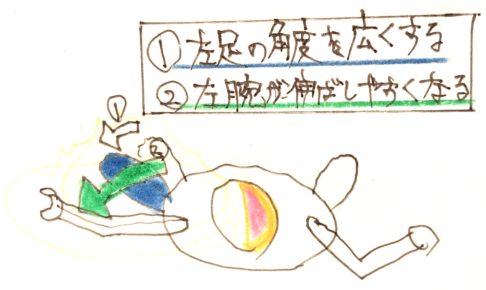

■■矢の長さいっぱい引けない人の本質的理由■■ 今回は、矢の長さいっぱい引けない 人の理由について考えていきます。 結論から言いますと、 「前屈み姿勢」になっていると、 矢の長さいっぱいに引けないです。 この指導を行うと…