なぜ”しっかり引けている感覚”ほど矢は下に落ちるのか?

努力が裏目に出る不思議な現象

強弓を引こうとしたとき、「さらに大きく開こう」「しっかり引こう」という気持ちが強くなるほど、矢が下に落ちてしまう——この不思議な現象を経験したことはありませんか?

自分では十分に伸びているつもりなのに、離れた瞬間に威力が失われます。六時の方向へ落ちるような飛び方になってしまうのです。こうした状態に陥ったとき、多くの人はすぐに「腕力が足りない」「まだ踏ん張りが弱い」という自己判断をします。

けれども、私自身の経験からはっきりと言えることがあります。本当の原因は腕の強さではありません。弓の動きを途中で止めてしまう意識の向け方にあるのです。

引こうとする意思が強いほど、体の内側に余計な固定が生まれます。その固定が弓そのものが持つ立ち上がりの流れをせき止めてしまいます。

多くの中級者が陥る共通の錯覚

私がこれまで指導してきた中級者の多くに、ある共通する感覚がありました。それは「矢尺いっぱいまで引けている実感」や「右肩も上がらず引けている」という自己評価です。

それなのに矢勢が出ない。理由がわからなくなり、不安が増していきます。このとき実際に起きているのは「伸びていない」のではなく、「伸びを止めている」という無自覚のブレーキです。

では、どういうことでしょうか。

腕を使って伸ばそうとする意思が、弓に合わせて変化するはずの手首の動きを止めてしまいます。その結果、離れの瞬間に力が抜けてしまうのです。筋肉がうまくつながりません。復元の力が矢に伝わらないので、結果的に押し負けたような下方向の飛びになります。

努力の方向を間違えさせる錯覚

この錯覚は、努力の方向を間違えさせます。「多く引こう」という意識がさらに力みを呼び、本来は勝手に立ち上がるはずの弓の軌道を、自ら押しつぶすことになります。

なぜ意識が強いほど悪い方向へ行くのでしょうか。

それは、弓を「自分が操作するもの」だと考えている限り、身体が主導権を握ってしまい、弓が持っている動きの勢いを無効化するからです。弓は外から押し引きする道具ではありません。内から湧き上がる向きがあり、その向きに従うほど軽く感じられるようになります。

意識と流れの関係を理解する

ここで、意識と流れの関係を整理しておきましょう。

意識が強いときの流れの停止: 「多く引こうという意思」→「手首が固まる」→「弓の立ち上がりが途切れる」→「離れで力が伝わらない」

この入口を正しく理解しておくことで、皆さんは自分が行き詰まっていた原因を自罰的に解釈する必要がなくなります。

今まで届いていなかったのは、弱かったからではありません。弓がすでに持っている力の通り道を、ほんの少しふさぎ続けていただけです。

必要なのは努力の量ではなく方向の見直し

この段階で必要なのは努力の量ではなく、方向の見直しです。ここをおさえておくと、強弓への道は「腕を鍛える道」ではなく「流れを回復させる道」へと変わります。

私の場合であれば、この理解に至るまでに相当な時間がかかりました。ひたすら筋力トレーニングに励み、肩を痛め、それでも結果が出ない日々が続きました。しかし、この「流れ」という概念に気づいた瞬間、すべてが変わったのです。

自分の身体にまだ可能性が残っているという確信が芽生えたとき、弓は引きやすさを取り戻します。伸びの感覚も自然に戻ってきます。この感覚を、ぜひ皆さんにも体験していただきたいのです。

第二章「矢が下に落ちる本当の仕組み——”力不足”ではなく”流れの断絶”で起きている」

押し負けではなく流れのズレ

矢が下に落ちてしまう現象は、外から見ると押し負けているように見えます。しかし、実際には押し負けではありません。

弓が本来持っている復元の方向と、身体がそれを受け渡す方向とがずれてしまった結果として、力が途中で抜け落ちているのです。つまり、不足しているのは力そのものではなく、力を伝える通り道です。

自分では伸びているはずなのに届かないという違和感が続くと、多くの人は筋力不足や姿勢の欠点を疑います。しかし、本当の問題は別のところにあります。弓が立ち上がる途中で手首の変化が止まってしまうことによって、流れが閉じてしまう点にあるのです。

弓の立ち上がりという重要な局面

弓という道具は、斜めの位置から垂直へと立ち上がるときに、いちばん大きなエネルギーを生みます。この上昇の動きに身体が素直に合わせられていれば、右肘が後方へ解放されていき、結果として離れに速度が出ます。

ところが、「多く引こう」という意思が強くなると、弓の動きを待つ代わりに自分の形を先に作ってしまいます。自然な遷移が途切れてしまうのです。その途切れこそが、的へ届くはずの力を殺してしまう原因です。

弓は途中で止められると、その止められた分だけ戻りが弱くなります。戻りが弱くなると、離れで押しの軸が保てません。矢の頭が落ちていきます。

前半で流れを決め、後半で伸びを完成させる

この現象を理解する上で大事なのは、弓は前半で流れを決めて、後半で伸びを完成させるという仕組みになっている点です。

前半の通路が開いていない限り、後半でいくら頑張っても出口は開きません。意識的な努力がかえって逆方向の力を生み、通路を閉ざしてしまうという逆説的な構造になっています。

実際に、私自身がこの仕組みを理解するまでには、何度も同じ失敗を繰り返しました。「さらに引かなければ」と思えば思うほど、矢は下に落ちていきました。あるとき、ふと力を抜いてみたところ、驚くほどすんなりと弓が開いたのです。

一瞬の固まりが積み重なる

自分の内側に無意識の抵抗が生じたとき、身体は一瞬だけ固まります。そこで伝達が止まるのです。この一瞬が積み重なると、六時落ちという形になって結果が現れます。

練習量の不足ではなく、流れの欠落が原因である——この理解に切り替えなければ、同じ壁で足踏みが続きます。

力の伝達が失われる過程

ここで、力の伝わり方を整理しておきましょう。

上昇の流れがあるとき: 上昇の流れがある→手首が自然移行→肘が後方へ導かれる

意識が先行するとき: 意識が先行する→手首が固定される→肘が止まり復元力が伝わらない

伝わらない原因を身体の弱点とみなすと、道を間違えます。伝わらない理由は、途中で道が閉ざされているからです。筋力の足し算をしても通路は広がりません。

必要なのは順序の理解

必要なのは、通路を再び開くための順序の理解です。弓が立ち上がっている瞬間に合わせて身体を開くという、ごく単純な仕組みを取り戻すことで、矢は自然と上へ伸びていきます。

強弓が引けないのではありません。強弓の力が途中で回収されていただけです。この感覚を理解できると、努力の方向そのものが変わります。押し込むのではなく流れを通すという考え方に切り替わるのです。

ここから先は、引き方を作るのではなく、止めていたものを取り除く作業に入ります。この作業は、筋力トレーニングよりもはるかに効果的で、かつ身体への負担も少ないのです。

第三章「最初に改善すべきは”腕力”ではなく”上げ方”——弓が勝手に立ち上がる身体の使い方」

第一歩は打ち起こしにある

強弓を楽に開くための第一歩は、どれだけ大きく引けるかではなく、最初の立ち上がりで弓の流れを止めないことです。

多くの人は、引き分けに入ってから力が足りないと考えます。しかし、本当は打ち起こしの段階ですでに結果が決まっているのです。なぜなら、弓の復元力は、立ち上がる瞬間にいちばん強く発生しており、ここで流れがつながるほど後半が軽くなるからです。

逆に言えば、最初の入口でほんの少し妨げが生じると、その後にどれだけ丁寧に伸ばしても伝達が途中で失われます。引けないのではなく、最初のところで弓の動きを遮断してしまっているだけなのです。

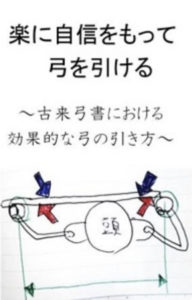

腕で持ち上げるのではなく、弓の動きに合わせる

ここで大切になるのは、腕で弓を持ち上げるのではなく、弓が立ち上がろうとする方向へ身体の重心を素直に合わせるという認識です。

仮に自分で手首を形づくろうとした瞬間、筋肉が固まります。弓の軌道を奪ってしまうのです。この固着が後々六時落ちにつながっていくので、打ち起こしの時点で力を抜く順番が重要になります。

抜く順番が整えば、手首は操作しなくても弓の軌道に引き出されます。後々大三で自然に展開するのです。この順序感覚が失われていると、伸びている感覚だけが残り、実際には導管が閉じたまま進んでしまいます。

弓の動きに身を預けるとは

「弓の動きに身を預ける」というと、曖昧な精神論に聞こえることがあります。しかし、実際は非常に仕組み的です。

斜めに構えた弓が垂直方向へ向きを変えるとき、肘の位置と手首の角度が自動的に変化するようになっています。自力で引こうとすると、この自動変化の余地がなくなり軌道が死にます。

では、どうすれば自動変化が働くのでしょうか。

それは、腕を持ち上げるのではなく、腕を乗せている肩の力を先に抜くことです。肩が抜けると、弓の立ち上がりに合わせて腕がついていきます。手首もゆっくりと伸び上がるのです。

抜く順番が結果を決める

抜く順番が入れ替わると、肩を固めたまま腕だけを突き放す形になります。右手の通路が閉ざされてしまうのです。

私の経験では、この「肩を先に抜く」という感覚を掴むまでに、かなりの試行錯誤が必要でした。最初は「力を抜く」という行為自体が怖かったのです。力を抜いたら弓が落ちてしまうのではないか、という不安がありました。

しかし、実際に試してみると、むしろ弓は安定しました。スムーズに立ち上がるようになったのです。これは解剖学的にも説明できます。肩の三角筋や僧帽筋の緊張を解くことで、上腕骨がより自然な軌道を描けるようになるからです。

打ち起こしでの二つの分岐

打ち起こしの段階で、流れは二つの方向に分かれます。

肩が先に抜ける場合: 肩が先に抜ける→弓の立ち上がりに同調→手首が自然移行

腕を先に固める場合: 腕を先に固める→意識で形を決める→手首が止まり流れが閉じる

この段階を正しく通過すると、大三以降の展開がまるで違って感じられます。弓が勝手に横へ伸び始め、肘が後方へ導かれるため、力任せの引き分けではなく、伸びに引き寄せられるような感覚になります。

離れでも力を足さずに済む

この変化が身体側で自然に起こるとき、離れでも力を足さずに済むようになります。伸ばそうという意思はいりません。道が開いているかどうかだけが結果を決めるのです。

具体的に言えば、大三から引き分けにかけて、右肘が自然と背中側へ回り込んでいく感覚が生まれます。この感覚があるとき、離れは「放つ」というよりも「自然に解放される」という表現が適切になります。

実際に、私がこの段階に到達したとき、離れの瞬間の音が明らかに変わりました。以前は「パシッ」という鈍い音だったのが、「ピシッ」という鋭い音に変わったのです。これは、弓の復元力が正しく矢に伝わっている証拠でした。

強弓とは流れに従う道具

強弓とは腕で制御するものではなく、流れの方に従うほど扱いやすくなる道具です。多く引こうとするほど苦しくなり、弓が先に立つのを待てるほど楽になるという逆転の仕組みを理解することで、ここから先の身体操作が有効になります。

入口の見直しが完成した時点で、強弓の重さはほとんど消えます。自分が押し込んでいるのではなく、弓の動力が身体を押し広げてくれるからです。

この入口に気づけた人から、伸びの質が静かに変わり始めます。その変化は確実に的中率の向上となって現れるのです。

おわりに——胴造の本質を知らずに強弓は開けない

ここまで読んでいただいて、いかがでしょうか。

強弓を引くために必要なのは、腕力でも根性でもありません。弓が本来持っている力の流れを理解し、その流れに身体を合わせることです。

胴造の本質とは、まさにこの「流れを妨げない身体の構え」にあります。胴造が正しく決まっていれば、弓は自然と立ち上がります。引き分けは自然と深まります。離れは自然と鋭くなるのです。

私自身、この理解に至るまでに多くの時間を費やしました。筋力トレーニングに励み、肩を痛め、それでも結果が出ない日々が続きました。しかし、あるとき「流れ」という概念に気づき、すべてが変わりました。

皆さんも、この「流れ」を意識して稽古に取り組んでいただきたいと思います。最初は感覚が掴みにくいかもしれません。しかし、一度掴めてしまえば、もう元には戻れないほど、弓引きが楽に、楽しくなります。

強弓への道は、腕を鍛える道ではなく、流れを回復させる道です。自分の身体にはまだ可能性が残っている——その確信を持って、一歩ずつ進んでいってください。

皆さんが「自分も強弓が開ける」という達成感と自信を持てる日が来ることを、心から願っています。

高橋大智