弓道では「伸びすぎてしまう」あるいは「縮みすぎてしまう」といった問題がよく起こります。

特に初心者がやりがちなのは、自分で左手を押そうとして、力で押し切ることです。

このとき、構造的な問題が起こります。左手を押そうとすると、上腕(二の腕)が回らなくなり、肩の動きも詰まり、結果的に右腕が引けなくなります。

そのため、右手で弓を引っ張る動きができず、結果として全体が「縮みすぎ」の状態になります。

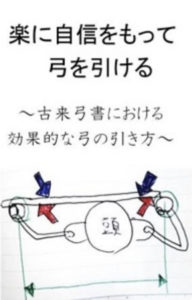

1. 解剖学的構造 ― 上腕と前腕の動きの違い

まず、動きの本質を理解するためには、上腕と前腕の性質の違いを知ることが大切です。

上腕(二の腕)は「一定の速度でぐるぐると回転」し続ける構造です。

前腕(肘から先)は、身体の後ろに引くほど「速く動く」構造になります。

つまり、弓を開くときは、上腕を自然に回転させると、その動きが前腕に伝わって速くなるのです。

これは身体の構造に逆らわず、自然な動きができている証拠です。

2. 動作の観察 ― 自然な引き分けと押し手

では、上腕が回らずに前腕だけで動こうとすると、どうなるか?

右肩が縮み、腕全体が固まってしまいます。

結果的に、右手でうまく引けず、引き分けのバランスが崩れます。

さらに、左肩が上がってしまうと、極端に右腕を引き込みすぎてしまい、「伸びすぎ」と感じるのです。

自分で押す・引くのではなく、身体の構造で引かれる・押される動きを感じることが大切です。

3. 意識の転換 ― 主観的感覚の誤解を修正する

「伸びすぎ」と「縮みすぎ」は、自分の感覚で判断すると間違いやすいです。

「引けている感じがするけど、実は肩が詰まっている」

「押せている感じがするけど、実は上腕が止まっていて、力で前腕を押しているだけ」

こういった錯覚は、視覚や感覚だけに頼ると、構造と動作のズレが起こります。

このようなときは、「肩甲骨が動いているか?」「胸が開けているか?」を呼吸や重心の変化とともに観察することが重要です。

4. 禅の観点 ― 自然と一体となる射法へ

「弓身一如(きゅうしんいちにょ)」という言葉があるように、弓道では「弓と身体」が一体になることが理想とされています。

そのためには、自分で操作しようとせず、自然の動きに任せる姿勢が必要です。

例えば、背中を緩めることで、上腕が自然と回転しはじめる。

その回転が前腕に伝わり、結果として自然に矢が後方へ引かれていく――

このような「自然とつながった動き」が、最も力まずに強く引ける射になります。

これこそが、禅で言う「無為自然」の姿勢です。

まとめ ― 初心者が意識すべきポイント

- 上腕を回す感覚を優先し、前腕を意識的に速くしないこと

- 前腕の速さは、上腕の動きが正しく伝わった「結果」である

- 肩が上がったり縮んだときは「構造が破綻しているサイン」と考える

- 自分の感覚よりも、動作と構造の一致を優先して観察する

- 背中を緩めることで、弓と身体が一体になる感覚を大切にする