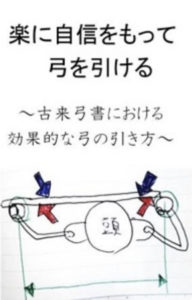

弓の引き取るときの軌道で、両拳が後方に動くような軌道で半円を描くように弓を引く教えで「鳥兎の梯」というのがあります。この教えを受けて、両拳を半円の軌道を通ると、矢は水平に頬につき、安定した射形を手に入れることができます。

しかし、この鳥兎の梯の教えを実行しようとすると、思わぬ失を招くことになります。それは、引き分けで拳を円を描くように動かそうとしても、その通りに動かないからです。

そのため、大三からの各関節部位の押す方向をしっかり考えないといけません。ここでは、両拳が後方に動くような軌道で半円を描くように弓を引く意識の持ち方を解説していきます。

いくら鳥兎の梯の軌道を意識しても、その通りには動かない

大三から引き分けに入るときからすでに両拳は弓と弦の荷重がかかっています。ということは、引取りで弓を引きつけてくるときに拳の動きだけではなく、この弓と弦の復元する力もかかっていることを考慮する必要があります。

さらに、鳥兎の梯は右拳は単に上下に半円のように動くのではなく、ななめ後方に半円に描く軌道に動かすように教えられています。そのため、拳が半円で、かつ自分の両肩より後方に動くように方向づけを考える必要があります。

ここで、両拳のことだけ考えて、弓を引くときに拳が半円を描くように動しても、拳に常に弓と弦の荷重がかかっているために拳は動きとしては半円を動きますが、弦の荷重は常に、自分の体の方向にかかっています。自分の体より後方にいかなくなります。

具体的には右拳です。右拳は引取りで自分の体にひきつけるとき、常に弦の力がかかるために、右拳は後方に進みません。では、どのようにすれば、両拳が半円かつ、ななめ後方に進むようになるのかを解説していきます。

大三で首を伸ばして、両肩を楽にし、足裏がピタッとついていることを確認する

打ち起こしを行い、大三をとったときは拳に無用な力が入っていないか、両肩の位置がどうとか、体の状態を確認できる最後の時です。

ここで、一度、胴づくりを意識して、首を伸ばして、肩を落として、足裏がピタッとついていることを確認します。上体が整っていることを確認します。

ここで上半身の肩周りや胸周りが緊張してしまうと、引取りで肩が上がったり、胸が前方に突出してしまいます。そして、肩が上がったり、胸が前方に出ると、肘が縦に向いてしまい、もう斜め後方にひきつけることができません。なので、大三で今一度、自分の上体を整え、引き取りに迎える準備を整えます。

胸は張らない、拳に余計な力を入れない

次に胸が前方に出ないように、両肩を落とす気持ちと同時に胸が落ちることを心がけて、左右対称に押し開いていきます。

胸が張ってしまうと、拳は半円を描いて、納まることができません。どうしても拳の運動が上下動しかできなくなります。

このとき、拳に余計な力を入れないのも同様です。引いている最中、拳に力が入ると、肘は自然と下に落ちるように縦に向きが変わります。なので、拳に無用な力が入らないようにします。

両肘を足踏み方向に開くように、ななめ方向に押す

最後にここで、弓を押し開くときの拳の動きを間違えてしまうと、ななめ後方に反り橋のように軌道をえがくことができません。

押すときは左拳は足踏みのななめ45度方向に押していきます。そして、右拳にはあまり意識をおかず、右肘をななめ45度方向に押していきます。

ななめ、45度に押していくと徐々に弓は開かれていきます。そうすると、勝手に左手は的方向に向いてきます。その方向に押し続けることで、拳が下に落ちないように、押すことができます。

左拳をここで、的方向に押してしまうと、両拳の運動は上下動しかできなくなり、右肘、左肘が後方に引きつくような運動ができなくなってしまいます。

この上下動の運動でも確かに、半円は描いて反り橋のように動きます。しかし、両拳が半円を描き、矢は水平になるようにとるようにと教えに書いてあります。

このような上下動で半円軌道で弓を開いていくと、会における右肘の位置が下向きになりやすくなります。1、2本くらいなら矢は水平で引き下ろすことはできますが、10本以上引くと離れがゆるみやすくなり、疲れやすくなります。

本多流を習った人の射法の説明を見ても、みんな「鳥兎の梯のごとく、半円を描くように引き取りをする」と書いています。ただ、重要なのはどこの部位をどう意識して押せば良いのか考える必要があります。

上記三つの内容を心がけで動作を行えば、引き分けの軌道は大きな反り橋を描いて両拳が進むようになっていきますので、稽古に取り入れてみると良いでしょう。