弓を引くとき、多くの人は無意識に腕や肩に力を集めてしまうでしょう。初めは、「自分には筋力が足りないのでは」と感じるかもしれません。

しかし実際のところ、弓を開くために必要なのは筋肉の太さではなく、体全体で力を伝える”構造”になります。

弓道で言う「胴造」は単に背筋を伸ばすだけではありません。全身の骨格を一本の道として整え、力の通り道をつくる技術なのです。姿勢が崩れた状態ではいくら腕に力を入れても弓は開かず、むしろ関節が詰まり動きが固まっていきます。

私自身も若いころは「腕で引く」だけを考えていました。練習を重ねても肩が痛み、肘が張り、力んでも弓が動かない日々が続きました。

ところがあるとき背中を広げるように意識して立っただけで、弓がふわりと開いた瞬間がありました。

そのとき初めて「姿勢が変わると力の通り方が変わる」という感覚を体で理解したのです。

では、なぜ姿勢を変えるだけで弓が開くようになるのでしょうか。理由は、姿勢とは見た目を整えるためのものではなく、エネルギー(力の流れ方)変えるためのものだからです。

例えば、立っている状態から、お腹を引き上げて、肩を後ろに引くようにしてださい。そうすると、腕が何もせずとも脇を開く様に横方向に動きませんか?

姿勢が整うと筋肉は意識せずとも連動します。首が上に伸び、背骨がまっすぐに立ち、骨盤が軽く前へ傾くと、腕はその流れに導かれて自然に横へ広がるのです。

なぜ多くの人が腕力に頼ってしまうのでしょうか。それは見える部分しか意識できないからです。弓を持つ手や弦を引く手は目に見えますが、背中や腰の筋肉は意識しにくいでしょう。だからどうしても「腕で動かす」練習をしてしまうのです。

けれども本当に力を伝えているのは体の内側にある”縦の伸び”です。正しく体を縦に伸ばすと、その力が横に自然と伝わ理、腕も左右に伸ばす様に動くのです。

弓と禅には共通する考えがあります。それは「何もしようとしないとき、最も自然な動きが現れる」という考え方です。

何もしなくても、正しく体を上方に伸ばせば、腕は勝手に横方向に伸ばされる。この様な姿勢を作るのが大切です。

多くの弓道人が「胴造」という言葉を聞いたとき、まず思い浮かべるのは「姿勢を正す」という動作でしょう。胸を張って背筋を伸ばし、顎を引く。それ自体は間違いではありませんが、これだけでは弓は動きません。胴造の本質とは全身を一本の力の通り道にする”設計”なのです。

力は筋肉が働いたときに骨を介して伝わります。腕だけで引こうとすると腕の屈筋群が縮み、肘関節が内に巻き込むでしょう。肩が前に入り、背中が閉じてしまいます。弓の張力を支えるどころか自分の関節で力を止めてしまうのです。一方で胴造が整うと背中が開き、腕は骨格の延長として自然に引かれていきます。腕を動かすのではなく、姿勢が腕を動かしている状態になるのです。

私は指導の現場でよくこう言います。「弓を引くのではなく、弓に引かれる姿勢をつくりなさい」と。弓を開こうとすればするほど体は固まり、力は内にこもるでしょう。逆に姿勢を整え、首から背中、腰までを一本に繋ぐと、力が下から上へ、そして横へと流れていきます。弓の張力はその流れに沿って自然に広がるのです。

腸腰筋・大腰筋が鍵となる

姿勢が整うと体幹の深部にある筋肉、特に大腰筋や腸骨筋が静かに働き、全身のバランスを支えるでしょう。

これが安定した基盤となり、上半身は軽く自由に動けるようになります。腕力に頼る必要がなくなり、弓の反発力を受けても体が沈まず、むしろ上に伸びながら安定するのです。

弓道で言う「まっすぐ立つ」とは静止ではなく、常に内側で動きが生まれている状態です。つまり止まっているように見えて、実際には縦と横に力が流れ続けている。それが胴造の第一歩になります。

縦軸が整った上で背中や胸が左右に広がると、体の中に空間ができます。空間ができると呼吸が流れ、筋肉は自然に伸び合い、姿勢が支え合うように安定します。状態を「伸び合い」と呼ぶのです。

弓を引くときも同じになります。縦に伸びていく力がそのまま横の広がりを生み出すでしょう。首を上に伸ばし、下腹を軽く引き上げる。肩の力を抜き、背中を下に沈める。すると腕は背中に導かれて開き始めます。動かそうとせずとも動きが生まれる。これが胴造の第一段階の完成です。「伸び合い」を体でつかむと姿勢を直そうとしなくても姿勢が整います。形ではなく流れで立つようになるのです。

強弓を楽に開くためには上半身の形を整えるだけでは足りません。弓を支える本当の土台は下腹部と骨盤の動きにあるのです。多くの人は弓を引くときに上半身の形ばかり意識し、下半身を固定してしまうでしょう。けれども下腹が固まると背骨の動きが止まり、結果として腕の動きまで硬くなります。体を動かす根本の力は骨盤の内側から上に伸びる引き上げの力なのです。これが働くと姿勢全体が軽くなり、弓を開く力が自然に全身へ広がります。

私が初めて強弓を無理なく開けたとき、意識していたのは腕ではなく下腹の”引き上げ”でした。おへその下あたりを軽く持ち上げるように意識すると背骨が上へ伸び、体の中に一本の軸が通る感覚がありました。その瞬間、腕の筋肉を使わなくても弓が動いたのです。力を入れて引くのではなく、内側から吊られるように伸びていく感覚。これこそが胴造の完成に必要な「下腹と骨盤の連動」になります。

引き上げの中心となるのが大腰筋と腸骨筋です。これらは背骨の下部から骨盤の内側を通って太ももの内側につながっています。体を前後左右に安定させる深層筋であり、ここが働くと上半身と下半身が一つの動きとして連動するのです。逆にここが固まると背中の動きが途切れ、弓の力を支えられません。大腰筋を”引き上げる”ように使うと内側に張力が生まれ、背骨が上に伸びながら安定するでしょう。

このとき注意したいのが下腹を「締める」のではなく「引き上げる」点です。締めてしまうと腹圧が下に向かい、体全体が沈みます。そうではなく下から吊り上げるように軽く持ち上げると、体の内側に上昇の力が働くのです。動きは見た目にはほとんどわかりませんが、体の中では重力と拮抗する力が生まれています。力が上半身を支え、姿勢を安定させるのです。

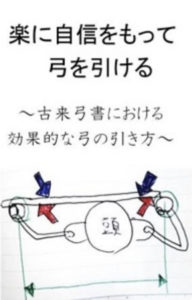

図:骨盤の前傾と下腹の引き上げによる張力のベクトル図(大腰筋・腸骨筋の働き)

さらに骨盤の前側を軽く持ち上げるように立つと腰の位置が安定し、背中の伸びが自然に生まれます。このとき太ももとお尻の境目を押し上げるように意識すると骨盤が正しい位置に戻り、体幹の中で張りが広がるでしょう。結果として背中の力が腕に伝わり、弓を押し広げるような動きが自然に生まれます。ここでは腕を動かす意識はまったく必要ありません。姿勢の変化に導かれて弓が開くのです。

姿勢を取ると呼吸が深くなり、心が静まります。腹が上に引かれると横隔膜が自由に動き、呼吸のリズムが整うでしょう。息が深くなると筋肉の緊張が抜け、体の中に余白が生まれます。余白が弓道で言う「静中の動」をつくるのです。体の内側で支える力と外に広がる動きとが調和すると、強弓を開いても体が沈まず、むしろ上へ伸びながら安定します。

状態こそが「縦が整い、横が伸びる胴造」の完成です。下腹が軽く引き上げられ、骨盤が支え、背中が広がる。力の流れの上に弓の動きが自然に乗るのです。つまり胴造とは力を出すための姿勢ではなく、力が通るための姿勢なのです。これを体で理解したとき、弓を引くのはもはや筋力の問題ではなく、姿勢と呼吸の調和の問題に変わります。そして調和は弓道の精神である「動中の静」と同じ世界にあるでしょう。弓を通して心を整えるという古来の弓と禅の一致がまさにここに現れるのです